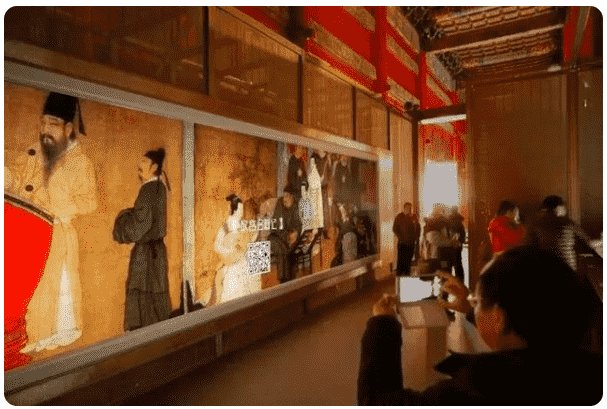

敦煌莫高窟的佛像、壁畫栩栩如生近在眼前,“飛天”的每一個褶皺仿佛都觸手可及;《清明上河圖》中舟船樓宇的精妙結構、每個宋代前輩的細微表情清晰可見……

歷經歲月變遷的國寶在數字化技術的加持下,通過超高清顯示、畫屏、透明屏、觸控屏、升降屏等顯示技術,“活”了起來。如今,這樣的場景對于普通民眾已經不再陌生。

近日,三星堆的發掘和直播讓“屏顯”文物再度發酵,上新的500多件文物如何展現在大眾視野,智慧文博將如何發展,成為熱點話題。業內專家告訴記者,未來顯示技術將與其他交叉技術,讓文物可藏、可展、可賞、可鑒、可觸、可玩、可學,使國寶真正“活起來”。

VR+超高清顯示將歷史激活

傳統博物館展示以單向觀看和解說為基礎,讓大部分參觀者對著靜止而冷冰冰的文物,難以知曉文物背后的歷史場景。

與此不同,不斷發展的數字技術和顯示技術卻將為將為文物展出提供一個無限的、最安全的虛擬網絡空間。“在這個虛擬空間里,別說是三星堆上新的500多件文物,將故宮的186萬件藏品全部展出也并非不可想象。”洛圖科技分析師鄭海艷對記者說。

故宮博物院前院長單霽翔將這種科技與文化的融合形容為“‘超級連接的博物館”。他認為,博物館要通過新的藏品闡釋手段和新的科技方式尋找新觀眾,尤其需要采用更生動、更靈活的方法,為年輕一代解讀歷史經典、傳達文化自信。

早在2018年,故宮博物院就聯合鳳凰衛視,采用VR、超高清、3D等顯示技術打造了高科技互動藝術展演《清明上河圖3.0》。8K超高清數字互動技術融合各種藝術形態,實現了觀眾與作品的多層次交互沉浸體驗;在真人和全息投影影像技術結合的互動劇場,觀眾仿佛走進了《清明上河圖》里的繁華盛景。

如今人們還可以通過VR設備“穿越時空”,在故宮博物院看到自己感興趣的一切歷史文物,感受古代的人文氣息,感受真實的秦磚漢瓦,感受古人的生活細節。

記者在采訪中了解到,除了故宮博物院,國內很多博物館也在爭相發展智慧文博。例如敦煌研究院的“神秘敦煌”文化展,利用數字科技呈現了7個極具藝術意義的1∶1復原石窟,以360度的動感“飛天壁畫”給予參觀者沉浸式的感官體驗。開封博物館的《清明上河圖》通過數字化的演繹,在環形的大屏幕上成為流動的圖景,大屏幕前還設有可觸碰的小屏幕,觀眾通過手動點擊,這些小屏幕就會以方言或現代語言進一步解讀《清明上河圖》中所示內容。

顯示技術賦能智慧文博

在接受記者采訪時,京東方相關負責人透露,智慧文博解決方案包括素材采集、設計制作、體驗場景、云平臺等內容,通過多種多媒體互動形式提高藏品、展覽的交互體驗。“這是一種具有更多硬件種類、更具吸引力和科普力的數字化展示解決方案。”

這位負責人告訴記者,京東方已經通過8K超高清互動展示、BOE畫屏、透明顯示、數字多寶閣等產品及解決方案,幫助實現展品的數字化呈現及多媒體交互。

例如在京東方110英寸8K超高清顯示屏上,明代畫家仇英的《漢宮春曉圖》幾乎可以纖毫畢現,不僅讓觀眾看到平時容易忽視的畫面細節,還能通過交互pad左右移動,欣賞整幅畫作,以及放大畫面,觀察畫作里人物的表情、動作姿態以及衣著細節。

據了解,目前顯示設備在智慧文博上的應用主要分兩部分。一部分是游客進入博物館之前,首先需要了解展陳主題、內容、展館路線、及進入展館預約簽到。常見方案設備以交互產品為主,如自助導覽查詢機、交互平板、互動立式標牌等。另一部分是進入展館后,展陳顯示方案包括LCD拼接屏、透明展示柜、全息展示柜、投影儀、互動數字標牌和滑軌屏,以及互動桌等。

事實上,隨著顯示技術的進步,從傳統展館到智慧展館的手段也在不斷發展和成熟。8K超高清互動展示、升降屏、透明屏、觸控屏、VR/AR/MR 、全息成像、投影拼接、觸控交互、體感交互、3D Mapping等產品及解決方案,都已經應用于賦能智慧文博應用場景。

以互動OLED透明展示柜和全息展示柜為例,它們可以多維度對展品進行展示,并與多媒體視頻內容完美結合,更能讓游客有視覺效果的沖擊力。洛圖科技的分析師告訴記者,三星堆發掘的金屬面具殘片、鳥型金飾片的鍛造工藝及文物細節用此方式展示將更有優勢。

而投影儀設備能夠助力三維數字投影沙盤和裸眼3D多幕沉浸式體驗的,使參觀環境具有較強的交互性。“以此可以讓觀眾身臨其境般感受古巴蜀先民的居住設施和生活環境。”

商用顯示迎來新機遇

智慧文博已經成為商用顯示智慧化場景中重要的應用市場之一,這也給商用顯示市場帶來新的機會。

據洛圖科技(RUNTO)估算,2019年博物館展陳系統相關投資接近35億元。從硬件設備需求量看,投影儀設備為主要解決方案,需求比重達40%;LCD拼接屏需求比重在26%;互動透明/全息展柜、互動數字標牌、及其他的顯示產品的需求分別是17%、11%、6%。

“從長遠來看,文博產業與科技、互聯網的結合,在智慧方向上的演進將豐富顯示產業的產品結構和應用場景。并聯合其他智慧場景的發展,給顯示企業從元器件業務向工程、系統等整體解決方案業務延伸帶來更多啟發和可能性。”中國電子視像協會副秘書長董敏對《中國電子報》記者表示。

鄭海艷分析認為,接下來,智慧文博的發展方向將更加注重情景設計。如今,各種硬件設備基本成熟,而展館的故事性和互動性還需要繼續加強,讓游客與展陳文物及背后的故事主題產生互動,可以加深游客對展陳主題和文物的理解。此外,文物要實現數據化、檔案化。從安全角度考慮,未來文物存儲必將實現數字化,建立起文物全數字化檔案勢在必行。

“要滿足文物保護、展館管理、觀眾的多方位和沉浸式的體驗,形成新的商業空間和氛圍。”她說,“這要求商用顯示屏企業的產品品質、功能及解決方案的進行升級,同時也給企業帶來新的發展方向。”

董敏強調,目前,文物保護、挖掘和修復都取得了一定成果,但在收藏、展陳、宣傳等傳統領域,科普、教育等人文領域,以及經濟效益方面仍存在巨大的發展空間。顯然,顯示技術在這方面將大有用武之地。“未來,文博產業的發展最根本的還是要通過顯示技術以及其他交叉技術,讓文物資源可藏、可展、可賞、可鑒、可觸、可玩、可學。”他說。

來源:中國電子報