為了緩解VR視覺變化與實際運動不匹配讓使用者產生眩暈等不適(視覺輻輳調節沖突),科研人員和VR外設廠商一直在探索多種解決方案。比如,萬向跑步機、滑輪鞋、圓形底盤等等。

與萬向跑步機相比,滑輪鞋或圓形底盤適合坐著玩VR,你通過原地踏步或原地移動腳面就能控制VR運動,適合休閑類VR應用。但是,這些足部控制器主要功能只是模擬行走的動作,無法給你帶來走在地上的逼真體感,你可能感受不到阻力或是踩在地上的彈力。

因此為了解決這一問題,由豐橋技術科學大學和東京大學科研人員組成的團隊想出了另一種模擬真實行走的VR方案,他們結合足部震動反饋來模擬踩在地面上行走的反作用力/摩擦力,這樣當你坐著玩VR的時候,也能體驗到接近走路的體感。

通過足部震動來模擬VR行走

科研人員表示:通常,模擬在VR中移動有兩種主要方式:瞬移和平滑運動,其中平滑運動是直接在VR環境中移動你的視角,而瞬移指的是你用手柄指定位置,然后瞬間跳到那里。總之,當你在VR中移動時,自己的身體不需要跟著移動,但這有時候會讓人腦產生一種不匹配感,又被稱作“視覺輻輳調節沖突”,進而容易引起眩暈、嘔吐等癥狀。

為了解決在VR中視覺移動和使用者身體靜止不匹配的問題,市面上推出了像Cybershoes、Virtuix萬向跑步機等VR外設,通過提供足部的運動反饋,來模擬在地上移動的體感效果。此外,The Void等線下VR體驗店則是通過大空間場景,為VR玩家提供更多移動自由,將真實場景與VR內容融合,增強VR中移動的逼真感,同時也讓你的實際動作與VR中匹配。

此外,行走是人們日常生活中的基礎運動之一,與站立相比,行走時的體感包括視覺場景變化、腳底踩在地面上的反饋,以及四肢移動的體感。因此,理論上講通過刺激和模擬這些體感和視覺效果,也能模擬逼真的行走體驗。

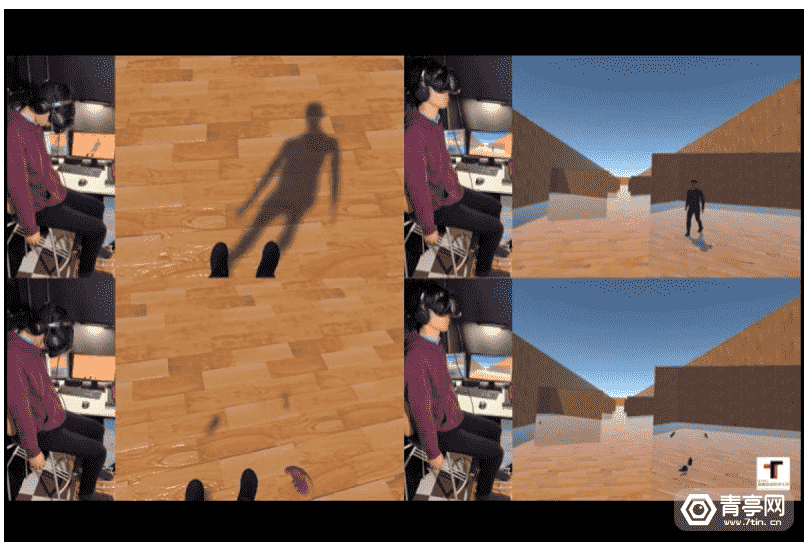

通過在大視場角范圍模擬背景的視覺變化,VR可模擬使用者自我運動的感覺,原理是基于視覺誘導的自我運動知覺或相對運動錯覺。在視覺模擬基礎上,如果加入視角抖動(走路時晃頭的視覺反饋),或是聲音、觸覺等非視覺形式的信息或刺激,效果會進一步放大。

實驗結果

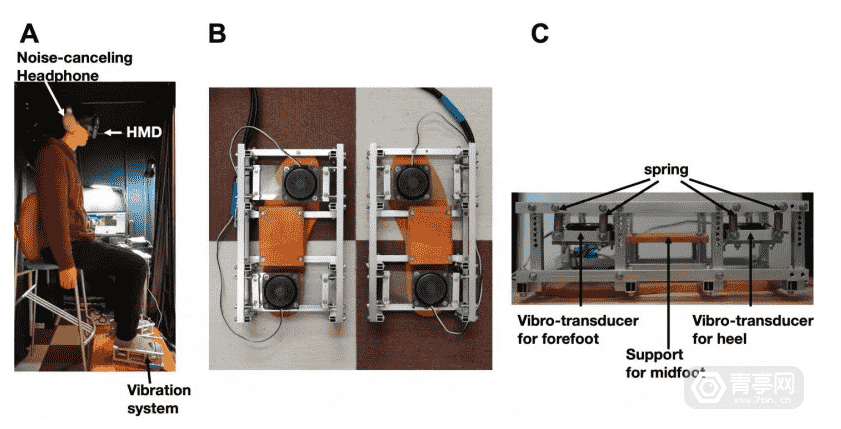

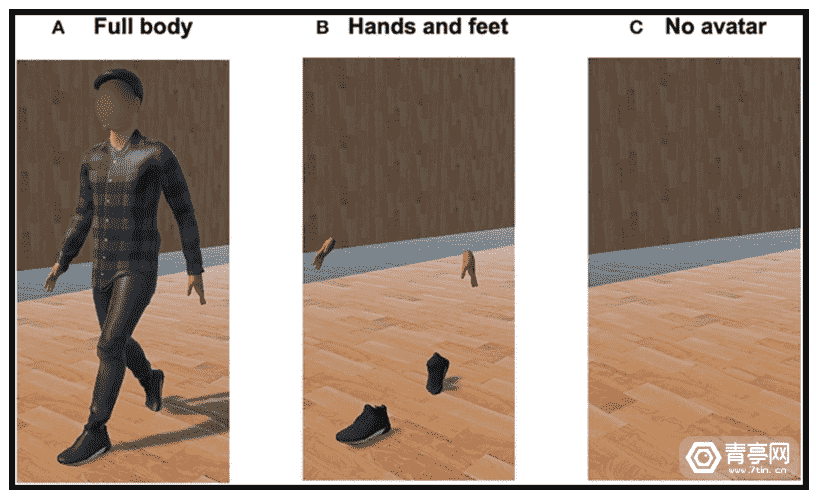

據了解,科研人員將40實驗參與者分成三組,其中A組在VR中以全身虛擬形象代表自己,B組用手和腳代表自己,而C組完全沒有虛擬形象。這三組參與者在使用VR時,都坐在椅子上,并配備由鋁合金框架、震動傳感器、亞克力板、彈簧和木板組成的足部體感反饋裝置。此外,還使用了降噪耳機來增強沉浸感。

此外,每組人參與兩場實驗,第一場實驗中參與者以第一人稱在VR中移動,而在第二場實驗中,參與者以第三人稱控制虛擬人行走。

細節方面,實驗中使用的足部裝置可為前腳掌和后腳跟分別提供震動反饋(每次持續300毫秒),來模擬行走時接觸地面的體感。與此同時,振動馬達將與VR視覺流同步,也就是在VR中接觸地面瞬間渲染實時的震動反饋。

而方案中的彈簧,則是用于將震動限制在腳底板位置,同時降噪耳機避免體驗者聽到震動聲。理論上講,你可以更沉浸在VR中,腳底感受到震動,但不會聽到震動馬達的聲音而破壞沉浸感。

在實驗過程中,參與者跟隨VR中的虛擬人一起移動,每向前走一步,腳下都能感受到細微的震動感,模擬行走在柏油馬路的感覺。不過,體驗者表示在VR中行走過程中還是能聽到一部分震動聲。

在每場實驗結束后,參與者需要描述以下四種情景:

1)感覺到全身都在向前移動;

2)感覺自己在向前行走(走路體感);

3)感覺腳踩在地上(足部體感);

4)感覺自己身處虛擬場景(臨場感)。

參與者表示:第一人稱視角加上足部震動反饋效果最好,尤其是可以看到自己的虛擬手和腳,以及鏡子中的倒影和地上移動的影子,提升了走路模擬的體驗感,增強了臨場感。相比之下,可以看到全身虛擬形象的體驗感不如只有手和腳的方案,而第二場實驗則降低了自主運動的體感和臨場感,因為參與者看不到自己的虛擬倒影,而且第三人稱角度更像是在旁觀,效果與無虛擬形象的實驗顯示。

此外還發現,第三人稱體驗中如果沒有鏡子元素,沉浸感會比第一人稱+鏡子效果更好,也就是說鏡子實際上有點破壞行走的沉浸感。

在結合視覺模擬、足底震動模擬和虛擬形象的實驗中,科研人員發現發現第一人稱視角的全身虛擬形象增強了步行的感覺,腿部動作和遠程呈現。盡管從第一人稱視角來看,只有手腳的虛擬形象比沒有虛擬形象的情況更能增強步行感覺和遠程呈現,但其效果不如全身虛擬形象更好。但是,從第三人稱視角看的全身形象并沒有增強沉浸感的效果。不論虛擬形象如何,同步或有節奏的腳部振動都會增強自我運動,蘇醒,腿部動作和臨場感的感覺。只顯示手和腳的方案可以增強虛擬步行感覺,因為它易于實現,計算能力低并且減少了用戶的實際身體的外觀和虛擬形象之間的差異沖突。

總之,這場實驗的結果說明通過有效的體感反饋和視覺設計,在坐著的VR體驗中也能模擬站立行走的感覺。而這個發現,未來也有望用于培訓、教育、物理治療、游戲等多種場景,比如幫助坐在輪椅上的人感受走路的體驗。

豐橋技術科學大學助理教授Yusuke Matsuda表示:未來,該方案體感設備將有望進一步縮小體積,而且配置相對簡單、低成本(目前可控制在300到500美元之間)、小巧。

來源:青亭網