在推理小說中,阿加莎的《羅杰疑案》已經很好地為讀者呈現了敘事者的虛構能力,從而在根本上打破了敘事者與讀者之間的信任關系。

「疏漏式的謊言」一旦被呈現在一個讀者非常信任的人身上,一種宛若黑暗的恐懼感便能夠在閱讀過程中產生。而這個作家組合「岡島二人」的告別之作《克萊因壺》也有著同樣的效果。

閱讀這本書的感覺就像是「你以為座位旁邊的柱子是墻,之后才突然發現那不過是怪獸的一只腳」。

頗具后現代色彩的解構主義正是在對人文主義的批判中成長起來,而這種對敘事背景本身的懷疑同樣從根基上毀壞了話語「Discourse」的構建。

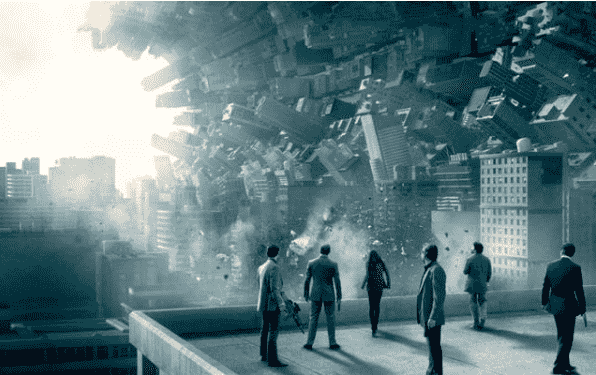

這本新譯的「VR推理題材作品」似乎深諳此道,從而在某種程度上成為了類似《盜夢空間》題材的濫觴之作(姑且稱之)。作為1989年的作品,VR還遠遠沒有像如今那樣普遍,由此在那個時代,《克萊因壺》可以算得上是真正的科幻推理小說,而在當下,這部小說的推理性顯然要強于其可科幻性。

作為一本優秀的小說,它本身的可讀性極佳。在閱讀時基本沒有出現過不耐煩的地方,除了結尾揭秘時略微有些瑣碎。其既不涉及密室,也不涉及謀殺,其指向的反而是單純形而上的東西,即(外界的虛實問題)。

如果說《羅杰疑案》是試圖喚醒讀者對敘事者本身的質疑,那么《克萊因壺》在某種程度上試圖提醒讀者對敘事背景的懷疑,因此把《克萊因壺》作為《羅杰疑案》補充是非常不錯的,因為兩者都是懷疑主義的產物。

回到小說,從啟封開始,小說就引出了一種緊張感,主角似乎在進行一場逃亡。而帶著這種緊張的意識,讀者便進入了主角(素人作者)與神秘游戲公司之間關系敘事之中,并在這種主角與神秘公司(姑且認為是偽裝成善人的黑暗勢力)交互中不斷尋找惡勢力作案的證據,希冀在結局公布之前提前找到相關的線索。

由此閱讀整部小說其實就是讀者在抗拒這種像主角一樣淪陷的代入感的體驗過程,可視為讀者與推理小說創作者之間的博弈游戲。這大體上就是閱讀推理類型小說的樂趣之一。

小說的流暢度極佳,這也是這本小說被推薦的原因,但是結尾處卻因為作者的故弄玄虛而顯得匠心過重,所謂的結尾揭秘難免讓人覺得有種畫蛇添足的感覺,出于提高小說完整度的目的,最終影響了小說的連貫性,不失為遺憾一種。

文穴Literature.cave

閱讀,是一種生活方式

來源:文穴工作室