周一,晚點LatePost的一則文章「對話羅永浩:再創業可能后悔,不再創業百分之百后悔」刷爆了我的朋友圈。這篇文章通過直接采訪,講述了羅永浩后續在創業時選擇AR賽道的原因以及后續發展規劃。羅永浩表示,他真正感興趣并愿意投入后半輩子去做的,一個是電動汽車,另一個是下一代計算平臺。

“電動汽車不像手機,有特別成熟的代工,從啟動到基本弄明白量產可能至少要五、六年,資金要求也大很多倍。這三年,除了造車新勢力那 3 家,很多超級重量級的選手也都陸續進場。我們綜合估算了難度和時間窗口,覺得已經來不及了,最后很自然選擇了 AR。”

在羅永浩看來,相比電動汽車領域,AR領域除了蘋果外尚未有“大玩家”全身心的投入。從供應鏈曝光的信息,蘋果做的是一個MR設備,VR的外觀,兼容AR的功能。國內的華、米、O、V 也因為各種原因沒有正式啟動、或至少不會很快大規模投入AR領域。因此,AR還是一個適合創業公司的市場。

羅永浩還認為,目前全球范圍內創業公司全情投入做AR的幾乎都是一兩百人的小團隊。以這樣小的規模去做,也許是融資能力問題,也許是認知問題,但無論如何,一兩百人的團隊再搞十幾年,也搞不出能用的、可商業化的東西。AR 巨大的軟硬件工程量硬梆梆地擺在那里,至少也要幾百到上千人的規模開發三五年以上,才能做出一個消費級別的東西。

因此,羅永浩覺得自身的團隊作為一個綜合資源比上嚴重不足、比下嚴重有余的團隊,五年左右的時間窗口和幾千個人的年工程量,比較合適發力AR領域,搏一個未來。

羅永浩這次選擇AR領域進行創業真的能夠如愿以償嗎?在我們看來,仍有幾片烏云籠罩在羅永浩的AR創業路之上,令人無法看清未來。

作為兩大新興產業,電動汽車和AR其實有著許多相似之處。

一方面,續航的問題,是二者都繞不開的一座大山。無論電動汽車還是AR硬件,都期待著高能量密度的電池出現,以緩解人們對于續航的焦慮。

目前主流的AR硬件續航時間大多在2-3小時之間,遠低于手機、平板等設備的續航時間。而想要成為“下一代計算平臺”,首先需要擁有不遜于手機的全天候使用能力。與電動汽車不同的是,AR硬件對于輕薄的極致要求、較大的芯片性能缺口以及屏幕發光效率的制約,意味著留給設計團隊在電池上做文章的空間更小。

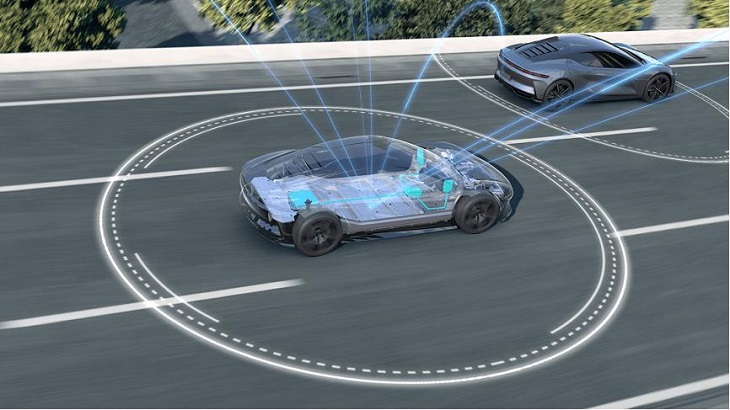

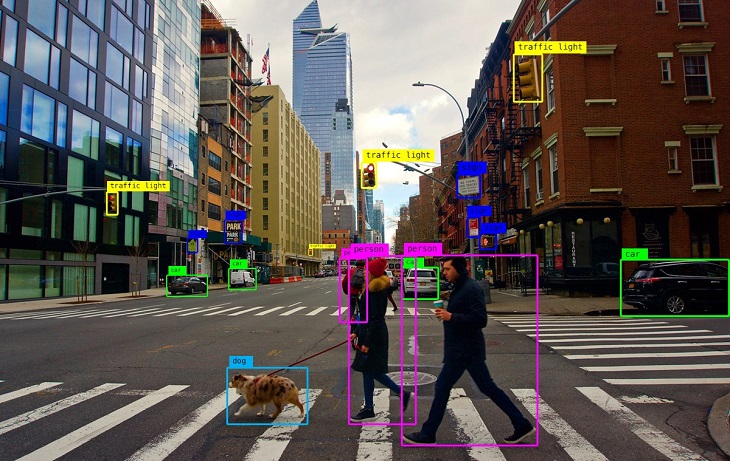

另一方面,瞄準自動駕駛發力的電動汽車,與AR硬件同樣需要攻克計算機視覺領域的技術難關。

如何讓計算機認識我們身處的世界,讓攝像頭代替人眼對目標進行識別、跟蹤和測量,一直是計算機領域的前沿學科,也是實現VR、AR以及自動駕駛等一系列技術的基石,是目前研究最為活躍的領域之一。根據Global VIEW的研究,全球計算機視覺市場規模在2020年就已經達到113.2億美元。同時計算機視覺方向也面臨著人才短缺、工程師過剩的狀況,意味著想要在這一領域的前沿取得進展,難免要陷入和其他廠商爭搶頂尖人才的境地。

對于AR創業團隊來說,沒有計算機視覺領域的大牛坐鎮,就意味著后續難以進一步優化自身產品在空間定位、對象識別等基礎功能領域的性能,難以和其他競爭對手拉開身位。

第三,兩者均受供應鏈掣肘。

造車“新勢力”們在沒有成熟可靠的代工廠商情況下自建產線已經不算什么新鮮事。而與手機相比,想要打造一款成功的AR硬件,需要涉及更廣泛的上游產業鏈,其中還有一些產業鏈不夠完善,仍在發展之中。

例如AR硬件需要用到的微顯示器領域,Micro-OLED技術剛剛成熟但仍存在諸多限制因素,全彩Micro-LED技術在走向量產的道路上艱難跋涉。

光學領域,BirdBath方案體積較大,與未來走向輕薄的AR硬件格格不入;光波導方案的量產成本居高不下,視場角也依然捉襟見肘只有50°左右,無法達到消費者的預期。

芯片領域,AR硬件使用的芯片不僅需要能夠處理重度的畫面3D渲染工作,同時還要處理多個攝像頭與傳感器信號,實現SLAM、手部追蹤、眼球追蹤等各項功能。相比從高通、英偉達、AMD、英特爾等半導體廠商處采購的通用芯片,定制化的芯片能夠更高效的執行特定任務,降低設備功耗、延長續航并減少發熱,帶來更好的AR體驗。

微軟為其HoloLens以及HoloLens 2開發了專用的HPU芯片;蘋果即將發布的MR眼鏡傳言也將使用自研的M1 Pro同級芯片,并且還配備了專門處理設備傳感器數據的芯片;此前Meta也被報導為其Project Nazare AR眼鏡開發定制芯片。未來能否自研承擔重要功能的核心芯片或許會成為AR“大廠”與“小廠”的分水嶺。

綜合來看,AR創業的技術門檻并不一定就低于電動汽車,而要做到行業頂尖,更是需要組建一支在整個產業鏈上下游均有較高造詣的技術團隊。

AR創業技術門檻不低,隨之而來的還有海量的研發投入。

羅永浩認為,巨頭之中,只有蘋果全身心投入AR。首先需要明確一點,雖然現在人們很多時候會將VR/MR/AR三者并列在一起,但是從更寬泛的意義上來說,MR與AR在本質上是十分接近的。

羅永浩的這一論斷,是不夠全面的。畢竟巨頭們不能丟下原有的賺錢業務不做了,專攻一個還未成長起來的市場吧?蘋果之外,Meta、微軟、谷歌這三家巨頭對于AR的投入并不遜色于前者多少。

Meta Reality Labs員工超過17000人,占Meta總員工比例達21%,盡管其中有相當一部分服務于VR業務,但也相當驚人。扎克伯格已經將VR/AR視為Meta未來的戰略重心,甚至將公司名字都改了,僅2021年,Reality Labs就虧掉了約102億美元。

微軟的HoloLens團隊成員一度高達1500人,HoloLens 2拿下的天價美軍訂單更是得到央視的報道。微軟也在積極的打造Microsoft Mesh平臺,打造自身的元宇宙產品。

谷歌盡管近些年在VR/AR領域都很低調,但今年5月12日I/O大會上,谷歌展示了一款能夠實時翻譯并在眼前顯示對應文字信息的AR眼鏡,令人無法忽視其雄厚的實力以及安卓端ARCORE的技術積累,ARCORE也是目前唯一能夠和ARKit對標的平臺級產品。

小一點的團隊當然也有許多。

Magic Leap,被人們戲稱為CG大廠,累計獲得融資近30億美元,目前估值仍超60億美元,盡管產品在消費市場沒有掀起水花,但仍在企業市場開拓業務,想必時機成熟時殺回消費市場并非難事。目前Magic Leap仍有超過1200名員工。

Niantic,全球聞名的AR手游大廠,也對硬件領域展示了野心,不僅發布了AR眼鏡的原型,同時也在構建適用于AR眼鏡的操作系統。目前Niantic員工數量約800名。

再小一點的團隊當然還有更多,例如Rokid、Nreal、影目、雷鳥等等,也有許多大廠雖沒有全力投入,但也建立起了AR硬件業務,例如聯想、Epson等等。

此外可以預見的是,未來VR/AR設備因為諸多共通的技術,必將走向融合,即一臺設備,通過電致變色鏡片等新技術方案,既能實現VR封閉式的全沉浸體驗,也能夠讓增強用戶眼中的真實世界,提供更具開放感的體驗。因此,一些專注于VR領域的大廠,例如V社、Pico等等,未來也可能會在VR/AR融合的消費市場中占據舉足輕重的地位。

羅永浩再創業面臨的競爭對手數量,以及競爭的激烈程度,可能遠超他的想象。

羅永浩進入手機行業,是2012年。而Smartisan T1的發布,是2014年。此時距離引領手機行業走入新時代的iPhone 4發布,已經過去了4年之久。

作為對比,即使是2022年的今天,市面上仍然沒有一款消費級的AR眼鏡,能夠掀起市場的熱捧。

一邊,是成熟的市場,成熟的供應鏈,現成的爆款可供參考;一邊,則是無人之境,一切都需要自己去開拓。

羅永浩或許的確在工業設計領域有著他人無法比擬的優勢,但真正成為科技前沿領域的硬核創業者,對他來說也是頭一回。通過堆人數來完成AR軟硬件巨大的工程量,做出一款消費級硬件的想法,或許會為羅永浩埋下一個隱患——一旦碰到用人數無法解決的問題,羅永浩也就摸到了自身的天花板。

而離開了成熟產業鏈的支撐,羅永浩究竟能夠走多遠?我們需要拭目以待。