計算機科技產業一直在向前發展,又慢又快。慢到令從業者煎熬,快到令消費者驚嘆!

如果展望未來三十年計算機科技行業的發展,我想騰訊等國內所有科技巨頭們都應該立即向 Facebook 學習在 AR/VR 上的高度前瞻性布局。

對于本文主題,我兩年多前就有了撰寫的想法,但遲遲未能下筆。如今,AR/VR 行業的加速發展,令我既激動和也焦躁不安。

當然,我也知道騰訊等國內眾多科技巨頭早就涉及了 AR/VR 業務,相關領導和負責人們也肯定相當了解 AR/VR 行業,而且也應該有根據各自公司的發展規劃做出了“最佳”的選擇。

但我想,可能大家對未來三十年的計算機科技行業的潛在顛覆性發展還沒有足夠深刻的認知,各公司的董事們也沒有予以足夠的戰略性重視。

所以,如果放眼 10 年以上乃至 20 年的長遠發展遠景,我覺得大家已經在 AR/VR 賽道作出的“最佳選擇”可能是錯誤的。

過去幾十年的歷史已經向我們證明,市場上的 TOP10 公司一直都在變化,基本上十年一次大變局,有曾經寡頭的落伍,也有新興后秀的超前,而這主要取決于有沒有及時抓住機遇。

騰訊過去十多年的故事很激蕩,有很多關鍵的華麗蛻變,但也有不少惋惜的錯失。如今,騰訊已今非昔比,擁有足夠多的資金,擁有足夠多的人才,擁有足夠多的資源,這也足夠允許騰訊去考慮更具長遠戰略規劃的發展眼光,以確保未來十年乃至三十年都能真正掌握自己的命運。

回想當年馬化騰向張瑞敏推銷 QQ 的時候,海爾曾經是否認真思考過計算機+互聯網可能帶來的顛覆性革命?

我也知道騰訊等很多科技巨頭們如今都在紛紛布局 ToB 市場,這應該是巨頭們未來十年的主戰場,但如果不關注不布局 AR/VR 賽道,大家也終將逐漸喪失自己打下的“ToB江山版圖”。因為,未來數十年,AR/VR 將帶來的顛覆性沖擊,既包括 ToC 大眾消費市場,也包括各行各業的 ToB 市場,將再來一遍當下計算機技術所帶來的涉及全社會全產業的顛覆性沖擊。

第 N 次 XX 革命

多多少少有接觸了解過 AR/VR 的人可能早就見過“AR/VR是第 N 次 XX 革命”的言論,包括扎克伯格所說的“下一代計算平臺”,這主要是從不同的角度去理解分類。

但最能體現 AR/VR 的顛覆性革命力量的標語是——AR/VR 是計算機歷史上的第二次大浪潮,該標語由 Facebook AR/VR 團隊的首席科學家邁克爾·亞伯拉什在 2017 年提出。

我們目前正處于計算機技術歷史第一次大浪潮的鼎盛時期,電腦、智能手機、云服務等已經具備超強的性能,先后推動了桌面互聯網、移動互聯網的發展。我們在享受前所未有的科技生活體驗,移動支付、移動業務、電商、新媒體、物流倉儲等等,即改變了大都市,也改變了小山村。

對于很多中國成年人來說,我們切身經歷了過去三十年(90 年代至今)計算機科技所帶來的翻天覆地的生活變化,而這也都將在 AR/VR 時代再次發生,包括農林漁牧業、制造業、住宿餐飲、金融、地產、建筑業、教育、科技、交通運輸、零售電商、文化娛樂等等。AR/VR 已經深入應用于游戲影視娛樂、工廠生產制造維修、建筑地產設計展示、交通測試培訓、金融統計分析等等領域。

AR/VR,代表著第二次計算機科技文明,代表著以計算機技術為驅動的生產力發展的全方位提升。

為什么是 AR/VR,不是區塊鏈、人工智能等

除了 AR/VR,還有很多革命性計算機技術經常出現在我們眼前,包括云計算、人工智能、區塊鏈、物聯網、大數據等。這些技術也經常被媒體或各領域從業者冠以“第 N 次 XX 革命”的標語,這些技術也是今年上半年騰訊宣布 5000 億投資布局的方向。作為一個科班出身的軟件工程師,這些技術我都有涉獵實用過,但如果從本質上去分析,你就會發現他們所能“革命”的潛力遠遠沒有 AR/VR 全面徹底。

云計算、人工智能、大數據、區塊鏈等都需要依托其它產品而存在,也就是說它們的存在是為了補充強化其它產品,比如更快捷、易用、強大的服務器;更聰明、智能的電子設備,更高效、準確的信息分析系統;更不易篡改的信息記錄系統。

對于不是很了解計算機技術的人,這些技術中可能有點爭議的會是人工智能和區塊鏈,而這兩者也正是近幾年炒得很火的概念。

誠然,它們是能帶來各行各業的變化,但并不能帶來獨立形態的產品,這是不可避免的局限性。比如,集成人工智能技術的攝像頭始終還是個攝像頭,集成區塊鏈技術的信息數據系統始終還是個信息數據系統。

當前所有未來的主要前沿計算機技術中,只有 AR/VR 才能做到以“全新且獨立的產品形態”而存在,不需要依附于其它物品對象。

AR/VR 將是繼 PC 電腦、智能手機之后,唯一能廣泛普及到每一個大眾消費者手中的強大計算機科技產品。AR/VR 的產品形態也會經歷類似從 PC 電腦(AR/VR 頭戴式顯示器,簡稱頭顯)到智能手機(智能 AR/VR 眼鏡)的發展路線。

第二次計算機浪潮的卡脖子技術

如今,受美國政府的打壓,突破美國卡脖子技術已經成為國內計算機技術從業者的嚴峻任務,而這些卡脖子技術都誕生于由 PC 電腦、智能手機和互聯網主導的第一次計算機歷史浪潮。

但不容忽視的是,將由 AR/VR 主導的第二次計算機科技浪潮會再次產生眾多核心關鍵的卡脖子技術,如果科技巨頭們不嚴肅認真對待 AR/VR 領域的技術積累,未來可能也會嚴重受制于美國的技術管制打壓。這些圍繞 AR/VR 的技術涉及操作系統、芯片技術、傳感技術、人工智能、光學技術、電子織物等等。諸如我們熟知的操作系統和芯片,Facebook 已經在為他們的 AR/VR 設備研發自己的芯片、操作系統等。

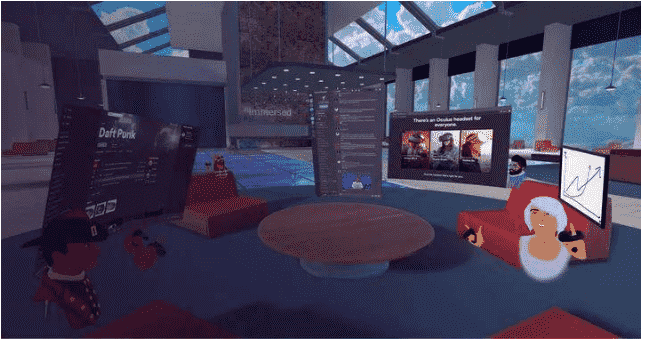

VR 協作辦公軟件 Immersed

在 AR/VR 里,我們的計算機使用生產不再是局限于一個窗口(Windows),而是提升到了一個空間(Space),未來的操作系統交互界面將圍繞空間(Space)展開,允許用戶運行、管理、導航 AR/VR 系統的各種資源以及空間網絡世界。

整個空間(Space)級的系統交互也將包裝兼容的移動/桌面操作系統(Unix/Linux/MS-DOS)。類似于我們在 GUI Windows 窗口交互下操作命令行窗口,AR/VR 用戶也可以在 AR/VR 的空間(Space)交互界面里的 2D 窗口(Windows)下操作運行傳統計算機程序。

在當前的第一大計算機科技浪潮中,大眾消費市場的計算機操作系統格局基本上已成定局,基于 MS-DOS 的微軟 Windows 系統,基于 Unix 的蘋果 Mac-OS/iOS,基于 Linux 的安卓系統。雖然華為在安卓上搞了個分支鴻蒙,但不一定能普及到如微軟 Windows、蘋果 Mac-OS/iOS、谷歌安卓那樣在大眾消費市場廣泛存在。對此我們拭目以待,而且也跟美國的封鎖打壓有很大關系。

顯而易見的歷史證明,我們很難打破現有的仍在穩健發展的市場格局。但如果是通過技術的大升級迭代,契機就會大很多,而這需要我們具備卓越的長遠戰略發展眼光。這些成功的案例包括,從 Windows/MAC PC 桌面系統到安卓移動系統,也包括從 QQ 到微博、微信再到抖音 TikTok。當然,如果已有格局的陣營不思進取,也是有機會的,比如從 IE 瀏覽器到 Chrome 瀏覽器。

從當前的第一次計算機科技浪潮向第二次計算機科技浪潮(AR/VR 技術)的迭代升級,就是新操作系統平臺崛起的大契機。不同于已有操作系統格局下用戶懶于去適應新系統的使用習慣,對 AR/VR 硬件設備的消費訴求會迫使用戶去適應全新的空間(Space)交互界面使用習慣,甚至大量社區用戶也會積極主動去指導新用戶。

目前 Facebook 也在研發專為 AR/VR 設備打造的操作系統,極大概率也是基于安卓搞的新分支。當前 Facebook 的 VR 硬件 OculusQuest 備受青睞,而且目前看來,未來相當長的一段時間內 Facebook 的設備依然會備受青睞。

雖然我不確定 Facebook 什么時候會正式官宣他們的操作系統,但我預計 Facebook 的 Oculus Quest 銷量可能會在第三代之后突破千萬級銷量,相應的,如果屆時都能升級更新到 Facebook 的操作系統,這意味著千萬級潛在操作系統用戶量。

Facebook 在走類似蘋果的封閉生態模式,他的硬件和系統軟件都是綁定的,伴隨 AR/VR 技術的發展,Facebook 的發展規劃足以讓我們看到一個新操作系統生態平臺的崛起,如果后續逐漸切斷與 Android 的迭代關系,或有可能重構操作系統市場的格局。

還有芯片技術、傳感技術、人工智能技術、光學技術、電子織物等等,都會伴隨 AR/VR 的發展,逐漸迭代積累可能成為未來數十年的卡脖子技術。相關的專利也都會被牢牢地控制在早期就已經深入研發的團隊手中,這些公司包括 Facebook、蘋果、微軟等。

可能有人會說中國現在的人工智能技術已經很厲害了,全球領先,甚至美國都在呼吁要打敗壓制中國的人工智能技術。

但是,人工智能還有非常廣闊的未被開辟的應用范圍,而不僅僅局限于機器人、語音助手、智能出行等。為了保證 AR/VR 實現真正的跟真實世界別無二致的復刻模擬,AR/VR 的向前發展會對人工智能技術提出了更高更廣泛的技術要求。

比如 SLAM 技術,它在人工智能機器人和無人駕駛領域有廣泛采用,它也是 AR/VR 的核心基礎技術組合,但機器人和無人駕駛領域的 SLAM 技術方案在實時性和精度上基本上都無法滿足 AR/VR 提出的要求。

再比如語音識別技術,已經在語音助手、多人語聊等場景中普遍應用了,但是在 AR/VR 中如果我們還需要去匹配虛擬對象說話時的嘴部運動細節,這又涉及到實時性以及與面部動捕細節融合的問題,這在 AR/VR 中都是全新的挑戰,否則我們可能就會看到語音跟嘴部運動失調的情況。

面向大眾消費市場,意味著對各種技術都提出了更高穩定性、精確性、實時性、友好性以及更低低成本等一系列極高要求。

目前,眾多在 ToB 行業大范圍應用的人工智能技術,技術要求相對 AR/VR 應用場景會低一些。等人工智能技術大規模應用于 AR/VR 中后,很可能就會對眾多一直是面向 ToB 行業的人工智能技術產生降維打擊。當然,當前眾多面向 ToB 行業的人工智能技術也會大步向前發展,甚至向大眾消費市場靠攏,對未來的競爭比拼,我們也拭目以待。

AR/VR 會催生未來數十年的眾多卡脖子類計算機技術,如果科技巨頭們現在就開始積極深入研究,未來就是你們卡別人的脖子,否則就是被別人卡脖子。

當然,有人會說不差錢的巨頭們以后買買買就行了,但這涉及很多因素,包括購買的成本、敏感核心技術的政府審批,團隊的文化和態度等等。技術、產品、團隊等未來的核心資產,只有一直牢牢掌握在自己手中才最有保障,你才有更大概率確保未來數十年都能屹立不倒且持續繁榮!

十萬億美元的未來

經常會有人引用一些市場報告預測規模來說未來的市場將有多大,但我認為我們真的很難去評估 AR/VR 的市場規模。

跟現在由 PC 電腦、智能手機、互聯網主導的計算機科技產業一樣,AR/VR 未來將深入到我們社會、工作、生活的方方面面,它不會局限在 IT 產業,還會深入到各個傳統行業中,甚至徹底革命眾多傳統行業,另外還會催生全新的新產業,這也是為什么說 AR/VR 將會是計算機歷史上的第二次浪潮。

第一次浪潮先后給我們帶來了個人計算機、桌面互聯網、手機和移動互聯網,第二大浪潮 AR/VR 將先后給我們帶來 AR/VR 頭顯,AR/VR 眼鏡、虛實混合世界空間網絡和移動虛實混合世界空間網絡。

正如個人計算機發展到幾乎每個人都擁有一部手機,未來 AR/VR 也將發展到幾乎每個人都擁有一部 AR/VR 一體式設備。這也是不可阻擋的第二次計算機科技文明發展趨勢,如果想抓住未來的命運,科技巨頭們就必須順勢而為!

未來三十年,放眼 AR/VR 達到如今第一次計算機科技浪潮帶來的科技繁榮程度,結合如今的 IT 產業市場規模,再考慮到 AR/VR 將可能催生的全新產業,屆時,AR/VR 技術帶來的全球 GDP 規模預計能達 10 萬億美元級別。

以最具代表性的 AR 平臺 HoloLens 為例。HoloLens 主要是面向商業市場,微軟 HoloLens 團隊負責人 Alex Kipman 在今年上半年表示,HoloLens 2 的市場需求是 HoloLens 1 的 7 倍,AR 再也不是五年前的原型狀態,如今絕大部分財富 500 強公司都有購買 HoloLens。

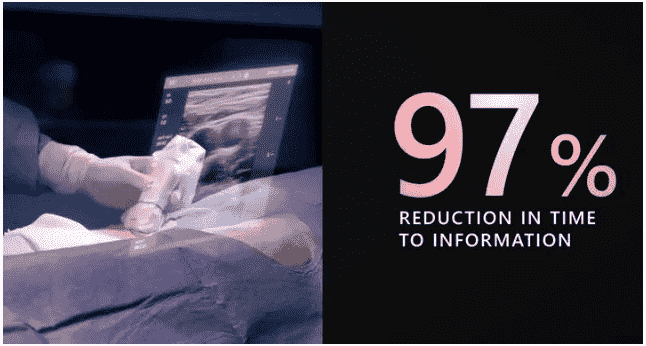

HoloLens 在商業領域帶來極大的生產力提高,包括 30%的裝配耗時改進,50%的店鋪空間節省,80%的設計驗證時間節省,85%的整體培訓時間節省,90%的服務維修工作更高準確性,97%的信息傳遞時間節省。

美國最大的卡車制造企業帕卡(Paccar)利用 HoloLens 實現了 85%的整體培訓時間節省,帶來數以百萬計美元的節省;美國凱斯西儲大學用 HoloLens 授課解剖課程為學生帶來 150%的知識吸收提升;空中客車公司利用 HoloLens 實現了 80%的設計驗證時間節省;美國航空航天制造商洛克希德·馬丁公司有利用 HoloLens 在航天器制造過程中裝緊固件,一年節省了 7600 萬美元。以最具代表性的 VR 平臺 Facebook Oculus Quest 為例。上市 17 個月,Quest 平臺的游戲及軟件應用營收已超過 1.5 億美元。其中 3 款游戲 500 萬+美元,4 款游戲 300萬+美元,11 款游戲 200萬+美元,20 款游戲 100 萬+美元;其中 FPS 射擊游戲《Onward》只用了 4 天就實現了 100 萬美元營收(4 萬份銷量)。

這些成績是在 Oculus Quest 持續缺貨且預計累計銷量不到 100 萬的情況下實現的。Oculus Quest 的成功讓 VR 行業看到了 VR 在游戲領域的巨大潛力。在今年 10 月份 Quest 2 發售之后,Oculus Quest 平臺的游戲銷量更是再次暴漲,已經有多個開發者報喜了數十倍的銷量增長。

除了大眾消費市場游戲領域,VR 在 ToB 商業市場領域也已經開闊了廣泛的應用場景,跟 HoloLens 一樣能大大提升生產力。比如福特利用 VR 設計汽車,工作效率從傳統的數月工作周期提升到只需要幾十個小時;VR 培訓兩年為英國核電站節省 2000 萬英鎊成本等等。

AR/VR 能應用的場景實在是不勝枚舉,可以也將會涉及我們工作、生活、社會的方方面面,全面提升社會生產力。

當代社交的終結者

社交網絡有多重要,相信社交巨頭 Facebook、騰訊都深有體會,也相信絕大部分網絡用戶都深有體會,這也是 Facebook 一直都在強調 VR 社交的原因。

毫無疑問,AR/VR 社交幾乎將降維淘汰一切現有社交平臺模式,而各社交巨頭們能不能拿下 AR/VR 社交,取決于他們是否盡早合理地布局。

桌面互聯網時代,我們只需要打開電腦登錄社交平臺,就能開始網絡社交活動;移動互聯網時代,我們只需要拿起手機啟動社交 App,就能開始網絡社交活動;AR/VR 時代,我們只需要戴上頭顯/眼鏡傳送至社交空間(Space),就能開始網絡社交活動。

待到 AR/VR 大規模普及之時,微信、QQ、微博等現有社交平臺必須及時向 AR/VR 空間社交轉型升級,否則必然會被技術浪潮淘汰。

AR/VR 社交幾乎會復刻我們真實場景社交能力的一切,逼真、親近、自然、高效,我們可以選擇文字交流,也可以選擇自然而然的語音對話,也可以選擇自然豐富的肢體表情交流。在未來 AR/VR 社交的語音、肢體、臨場感等元素面前,當前微信、QQ、微博等社交平臺的社交能力將顯得非常蒼白無力,就好比當前的我們嫌棄手機短信交流。

Facebook VR 社交平臺 Horizon

很多人可能會覺得以 QQ、微信的能力,隨時可以成為下一個計算機時代的社交霸主,但顯然不是 100%能成功。比如,騰訊在微博上就戰敗了。

社交平臺非常講究一個先來后到的規律,如果本身發展戰略無嚴重錯誤,先聚集起大體量用戶的平臺很難失敗,而任何挑戰者都很難取勝。

過去那么多年,那么多挑戰微信的 App 都失敗了。我個人對微信的用戶價值和用戶體驗都很滿意,每當我在微信朋友圈看到某某要挑戰微信的時候,甚至還有很多要內測邀請,我都輕笑了之。再比如,Google Plus 挑戰 Facebook 失敗。

基本上,只要自己不作死,能真正打敗當下社交巨頭的只能是新時代。

AR/VR 時代,如果越來越多的用戶開始聚集在一個全新的 AR/VR 社交平臺上,那么 QQ、微信、微博等社交平臺也只有被淘汰的命運。

也許有人會說,生活已經離不開微信了,存在太多的基本生活連接。但在新社交平臺廣泛普及下,只要核心的用戶社交模式被打破,在巨大的用戶體量面前,各種生活互聯功能將變得毫無壁壘,就如現在的微信、支付寶去“翻新升級”各種傳統生活服務。

未來,如果我只要眨眨眼就能支付,我何必再去翻出二維碼來掃碼呢?

當然,當前的消費市場體量不夠大,AR/VR 社交的短期發展還存在明顯的天花板,但 VR 領先者 Facebook 已經在反復重構他們的 VR 社交平臺,AR 領先者微軟也早早就抄底收購了 VR 社交平臺 Altspace。

更有意思到是,在如今本應通力合作的行業早期發展階段,且 Facebook 還在巨資扶持補貼開發者的情況下,Facebook 已經開始在打壓其它 VR 社交平臺。VR 社交平臺 BigscreenVR 創始人已經多次公開控訴遭 Facebook 的打壓,可見 Facebook 在 VR 社交方向的警惕性之高。

AR/VR 的現狀和蘋果將帶來的變局

很多人對 AR/VR 的發展了解可能還停留在 2016 年左右,但跟四年前比,如今的市場狀態和格局已經發生了巨大變化。

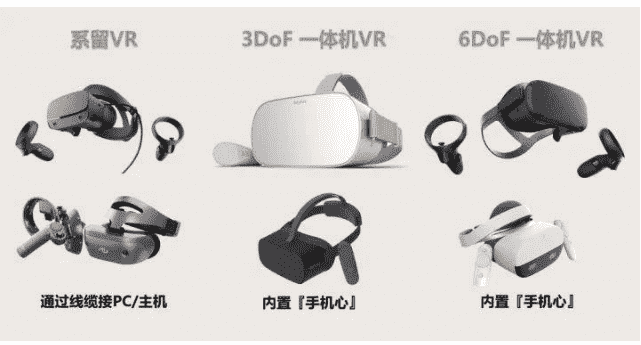

2016 年的時候,VR 市場還主要以基于 PC 電腦的高端 VR 設備為主,當時的 HTC Vive、Oculus Rift 和 PlayStaion VR 被行業并稱為三大主流產品,而三星 Gear VR 和 Cardboard/Daydream 等插手機類低端 VR 也被寄予“將VR普及到千家萬戶”的厚望。

到如今 2020 年,手機 VR 先后敗陣下來并被市場淘汰,而 Facebook 發展的一體式 VR 設備 Oculus Quest 卻一騎絕塵,Facebook 也因此全面轉向了一體式 VR,并自我革命了 PC VR 市場。

我在一年多前就發出了呼聲“Oculus Quest 是歷史性突破”,今年 10 月份推出的 Quest 2 更是讓 VR 行業激動不已,Facebook 也表示 Quest 2 的銷售比 Quest 1 更好,眾多軟件開發商表示 Quest 2 帶動了他們的軟件銷售暴漲數十倍。

我預計 Oculus Quest 2 的銷量在生命周期內有望達到 300 多萬,而 Oculus Quest 3 可能會在 2022年~2023 年上市,前三代 Quest 的累計銷量有望突破 1000 萬,這將是 VR 大眾消費市場的進入快速發展車道的基礎。

另外,根據一些市場報告,Oculus Quest 1 今年的季度性銷量都開始超過具備上億主機游戲用戶基礎(PS4 用戶)的索尼 PS VR,作為從零打基礎的主機游戲新秀,某種層面上這也意味著 VR 對傳統主機游戲市場的革命潛力。

根據 Facebook 最新的表態,Oculus Quest 2 的銷量預計能賣到 500 萬以上。Facebook AR/VR 負責人安德魯·博斯沃思(Andrew Bosworth)10 月 30 日說,Quest 2 預售銷量是 Quest 1 的 5 倍以上,并且繼續超出了預期。

待 VR 達到 PC 個人電腦或智能手機的普及水平,VR 游戲也將全面革命現有游戲生態(我稱之為傳統游戲),而作為游戲市場的頭部玩家,我想騰訊顯然不愿意錯過,更別說這還是個能同時拿下硬件和軟件平臺的機會。

我經常被問如今的 AR/VR 行業發展到什么程度了。

為了更直觀地描述出來,我們可以將大眾科技消費品分為以下幾個發展階段:

第一階段,極客用戶;第二階段,重度愛好者;第三階段,中度愛好者;第四階段,普通愛好者;第五階段,大眾消費者。2015 年以前的 VR 行業可以看作是處于第一階段,代表產品是 Oculus Rift DK1/DK2,粗糙低劣或消費成本高,很容易產生暈動癥;

2016 年~2018 年之間可以看作是處于第二階段,代表產品是 HTCVive / Oculus Rift / Playstation VR / Windows MR,質量大提升,繁瑣難用,消費成本高;

2019 年至今可以看作是第三階段起步期,代表產品是 Oculus Quest / Pico Neo 2,消費成本較實惠且比較簡單易用。

我預計,2022 年左右的 Oculus Quest 3 和蘋果 VR 頭顯(猜測蘋果會推出)會帶領 VR 行業極大發揚第三階段。

接著,2024 年左右(新迭代相比 2022 年左右可能不會有太大突破)會帶領 VR 消費市場開始進入第四階段(普通愛好者),2025 年前有望實現穩定活躍的千萬級消費用戶群體,VR 消費市場將進入高速發展車道。

過去一年,來自彭博社的爆料跟 The Information 的爆料互相比較吻合,兩者爆料都提到兩款不同的設備,一款類似 Oculus Quest 的 AR 頭戴式設備,一款輕便的 AR 眼鏡式設備。

如果對爆料進行技術性評價,一款類似 Oculus Quest 的 AR 頭戴式設備幾乎就可以斷定它是一款具備透視 AR 功能的 VR 頭顯,這意味著蘋果極大可能會在 2022 年前殺入 VR 頭顯市場。

如果蘋果在 2022 年推出 VR 頭顯,VR 大眾消費市場的發展會在 Facebook 的基礎上再次大提速,而這也意味著留給其硬件廠商的時間真的不多了。

在蘋果 VR 頭顯全面進入中國市場的情況下,在 Facebook 的持續砸錢補貼的策略下(目前 Oculus VR 硬件都是血虧賣),如果想屆時再進入這個賽道,將需要付出成倍的代價,而且相對成功的概率將大大降低。

2016 年的時候,當時的 AR 市場還是非常不成熟,最先進的頭戴式 AR 設備 HoloLens 還在探索試水市場,最先進的基于智能手機的 AR 解決方案 Google Tango 還在想辦法說服手機廠商搭配該模塊。

到如今 2020 年,微軟 HoloLens 2 也已經成為了全球獨領風騷的頭戴式 AR 產品,而谷歌五六年前就在搗鼓的 Google Tango 已經徹底被蘋果先后通過 ARKit 和 LiDAR 革掉了命,技術實力杠杠的谷歌猶如軟柿子一樣被蘋果拿捏的死死的。

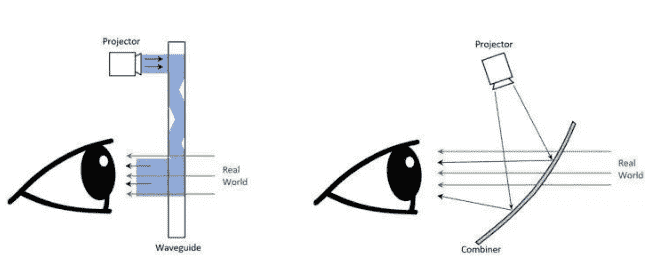

我們也必須客觀認識到,AR 的發展還遠遠落后于 VR,甚至我們至今都還沒有看到消費級 AR 市場的可能性。頭戴式 AR 更是面臨眾多難以調和的技術瓶頸,市場各家仍然是各自為陣(比如各種光學、顯示方案),未能達成共識統一的技術發展路線,但這并不意味著我們就可以松懈。

前面提到來自彭博社和 The Information 的爆料還有款輕便的眼鏡式 AR 設備,鑒于目前 AR 行業所面臨的各種技術瓶頸和發展障礙,眾多行業從業者一直在期待蘋果帶來奇跡,期待蘋果能顛覆我們當前的認知,期待蘋果帶來一款能真正帶領 AR 行業走向大眾消費市場的突破性產品。

但同樣鑒于目前 AR 所面臨的各種技術瓶頸,我相信蘋果也同樣還繞不開這些瓶頸,不過我也相信蘋果會有智慧能恰到好處地平衡技術與市場需求,可能會推出“剛剛好”的 AR 產品。

我猜測蘋果極大概率會以普通近視眼鏡、太陽鏡類為基礎,預計會在爆料所說的 2023 年左右推出一款具備一定 AR 功能的智能眼鏡,該眼鏡會采取類似 Apple Watch 的發展路線,最終完善成為一款功能強大的 AR 眼鏡。

如果作為普通近視眼鏡或太陽鏡推出,產品一上市就會有千萬級的市場。相比之下,當前銷量最高的 AR 設備還是微軟的 HoloLens,生命周期內 HoloLens 1 累計銷量才 5 萬,而 HoloLens 2 生命周期銷量預計不超過 50 萬。當然,這里排除了靠迪士尼 IP 賣貨的聯想 Mirage AR 頭顯(累計銷量超過 50 萬)。

中國 AR/VR 的現狀和困局

今年以前中國本土的 VR 硬件還能在市場上跟主要玩家正面競爭,比如來自微軟 Windows MR 陣營的 3Glasses 藍珀 S2,以及來自 Pico 的小怪獸和 Neo 系列。

如今,隨著高配、廉價、物美的一體式 VR 頭顯 Oculus Quest 2 的推出,其他廠商壓力倍增。而且 Facebook 不僅革了自己的 PC VR 產品線,還計劃用 Oculus Quest 革掉整個行業的 PC VR 產品線。

在 Facebook 砸錢提速行業發展的策略下,從全球 VR 行業層面是積極的,但從中國 VR 行業層面卻有點不容樂觀。

2018 年年底 Quest 1 剛發布我就意識到 Quest 的迭代將開始穩定周期化,過去我也一直認為 Facebook 的第二個 Quest 迭代會搭配更強的配置但不會有太大的技術創新,但我沒猜到 Quest 2 會在 2020 年就到來了,比我預期的 2021 年 5 月提前了半年。

時間的提前,配置的提升,價格的降低,三者加起來就大大加速了 Facebook 對其他品牌廠商的擠壓,尤其是對中國廠商的擠壓。站在中國應發展具備更多自主研發技術的角度,我認為對中國 VR 行業的技術發展弊大于利。

當然,這款高配廉價物美的頭顯誰不愛呢?根據申橙咨詢的“Oculus Quest 2 對中國 VR 行業的影響調查報告”,絕大部分人認為 Quest 2 會對中國 VR 市場產生積極的影響。但該報告同樣顯示,一半以上的 VR 頭顯硬件從業者認為自己的本土品牌缺乏競爭力,這還是在 Quest 2 沒有進入中國市場的情況下。

Facebook 的 VR 頭顯 Quest 并沒有進入中國市場,但是 299 美元的價格會給中國本土品牌帶來很大壓力,比如 Pico Neo 2 通過新 SKU 已經將產品的價格從 4399 元降到了 3799 元。299 美元是 Facebook 虧大本賣硬件,作為千億美元巨頭他也虧得起,微軟 Xbox 和索尼 Playstation 不都是這樣起來的嗎。

但是目前資本不青睞且嚴重缺錢的 VR 創業公司虧不起,他們也沒法像 Facebook 那樣每年數億美金(數十億人民幣)的巨額投入,他們也非常需要 VR 頭顯硬件利潤來保證公司的可持續發展。

在中國市場中,我們不得不面對 Facebook 服務無法使用的問題,而且我們還要面對中國團隊融入不了全球社區的困境。

中國本土已經有很多優秀的 AR/VR 軟件開發商,我也在今年的“2020 Qualcomm XR 創新應用挑戰賽”中深入體驗到了幾款制作精良的作品。但我也同樣發現,我們中國本土團隊在 Oculus 商店申請發行時總是被拒絕,而且這些團隊的作品確實也比 Oculus 商店里的很多發行作品都優秀,雖然不能說比肩全球最優秀水平,但至少也能位居中等。

當然,個別中國團隊通過特殊的方式獲得了發行機會,比如用一個美國公司去申請發行。如果這個情況后續依然不會得到改善,這意味著我們的中國軟件開發團隊大部分都無法及時搭上 Facebook 這趟列車,這也意味著他們得想辦法依靠中國本土市場維持發展。

再從消費者角度,我們確實可以以更低的成本買到更優秀的產品,但在中國的特殊情境中這也可能會埋下苦果。

首先,從大眾消費市場潛力看,能解決且有耐心解決 Facebook 服務無法使用的消費者顯然是占極少數;其次,如果本土的硬件廠商和軟件廠商都得不到支持,導致無法繼續維持發展,那么中國本土的 VR 行業將面臨徹底失敗的風險;最后,如果中國本土 VR 市場失敗了,而 Facebook 也一直進不來,那么眾多消費者就無法購買享受到 VR 產品,而且那些有能力解決 Facebook 服務問題的也還要忍受各種不友好的體驗,甚至還會面臨 Facebook 賬號隨時被封禁導致 Quest 頭顯無法使用的風險。我已經看到有消費者因為相關問題而選擇放棄 Quest。這都叫導致中國本土消費群體無法壯大起來。

好消息是,如果蘋果能在近兩年推出 VR 頭顯,那么我們顯然能看到蘋果 VR 進入中國市場。這對中國 VR 市場來說是極大的好事,并且有望帶動資本市場流向中國 VR 軟硬件廠商 ,但這之前中國 VR 軟硬件廠商可能一直都得不到良好的發展,甚至倒閉破產。

而且我們必須要認識到,不是等蘋果宣布推出 VR 頭顯時蘋果才開始做 VR,而是蘋果早已在研發 AR/VR 很多很多年。如果等蘋果官宣 VR 時才決定大舉進入,就已經錯失了“主導自己命運機會”的新時代先發優勢絕佳契機!

在此,我也希望國內 VR 生態圈能多相互支持,比如軟件開發商、服務集成商可以在各種解決方案中盡可能采用國內本土品牌設備,國內市場也可以多推廣宣傳本土精品游戲應用,有能力的消費者也可以酌情考慮支持國產平臺。

你以為目前市面上的 VR 頭顯上的技術就是全部了嗎?不,那還遠遠不夠。除了這些,中國本土的眾多其他關鍵技術也受到了嚴重制約。

桌面/移動計算機可以提供一種模擬的二維數字體驗,允許我們在實際身處之地體驗任何虛擬或真實的世界。AR/VR 則可以提供一種模擬的三維數字體驗,允許我們身臨其境地體驗任何虛擬或真實的世界,而不受實際身處之地約束。

相比之下,AR/VR 帶來了模擬數字體驗的維度提升和感知提升。維度提升要求能通過光學技術在顯示屏上呈現三維立體圖像;感知提升要求不再局限于眼部和手部運動,而擴展至全身運動,并升華了角色化身。

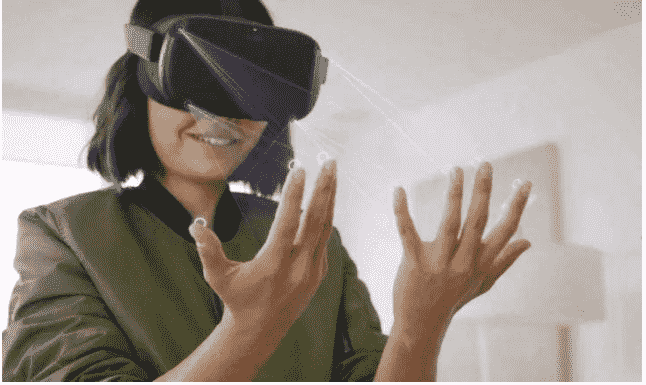

長遠來看,維度和感知的提升要求我們的 VR 系統設備必須具備空間掃描建模、空間定位追蹤、全身動捕、眼動追蹤、手部追蹤、面部追蹤等前沿技術能力。

Oculus Quest 已經具備空間掃描建模、空間定位追蹤、手部追蹤能力,未來將進一步改進提高這些能力,然后再集成全身動捕、眼動追蹤和面部追蹤技術。這些技術目前在中國本土都是嚴重落后的,而 Facebook 在這方面已經全面領先。

中國并不是不具備相關技術人才資源,相反中國計算機領域的人才已經非常豐富,但很多優秀人才都去了美國,為 Facebook、微軟、蘋果等巨頭工作。還有很多優秀的人才在中國又得不到更好的施展,即使他們有的一些好項目,但也得不到發展。我印象很深刻的是源域科技的李子琪,他在手部觸感交互領域非常專業。為了防止我被忽悠,早年李子琪找到我時,我先后找了英特爾和 AMD 的時任中國區 VR 負責人(技術總監級),現場檢驗他的原型產品、知識專業性和研發技術能力。檢驗結果是,他確實提出了非常前沿的技術解決方案。遺憾的是,他的項目一直缺錢缺人,以致于他項目進展相當緩慢。

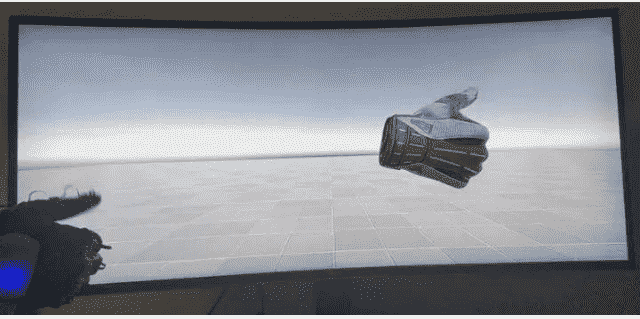

源域科技 VR 手套原型 Demo

中國本土 VR 行業目前特別需要資本砸重金來推動,需要幾百億的資金來推動中國本土市場的發展,推動中國本土核心技術的發展,推動海外頂尖計算機人才的回國發展。如果現在不去培養本土市場,研發核心技術,吸收頂級人才,那也意味著失去“掌握未來三十年卡脖子技術控制權”的機會。

前面所說的中國本土 VR 行業的困局大部分也適用于 AR,AR 和 VR 有太多的技術共性,不同的是 AR 至今還沒有消費市場,還停留在我所說的市場發展第一階段,只有極客用戶才會消費,諸如 HoloLens、Magic Leap 等代表性產品都已經非常優秀了,但是兩三千美元的消費成本極高。像 Magic Leap、Nreal 這樣的公司,起初都大張旗鼓要瞄準消費市場,但這些年市場已經證明基本上都沒啥進展,Magic Leap 更是高調宣布全面轉型 ToB 市場。

中國本土也有非常多 AR 設備產品,相比 HoloLens 和 Magic Leap,它們的整體技術水平稍遜,但很多也非常優秀了。雖然存在一定的競爭力,但也沒有像 VR 行業 Oculus Quest 那樣的令品牌商備受“物美廉價”競爭壓力,比如 AR 品牌影創。

可能有人會拿個別指標來強調某些產品的優秀,對此我們需要明白的是,所有都是各方面的權衡結果,這也是為什么 AR 行業的技術發展方向迄今還沒有統一的共識。

跟 VR 行業一樣,中國本土 AR 行業也極其缺少資本的支持。有人曾跟我說,江西多少多少億支持 AR/VR 產業,我笑著回答說這遠遠不夠。如果你想真正掌握一點 AR/VR 行業話語權,你需要投入多少呢,尤其是研發上。

AR/VR 已經成了科技巨頭的戰場,微軟 HoloLens、Facebook Oculus 都分別投入了數十億美金(數百億人民幣),但仍無止盡,因為 AR/VR 行業還有太多的技術瓶頸沒有解決。保守估計 Facebook 每年在 AR/VR 的投入都是 5 億美元以上。而已經陷入發展困境的 Magic Leap 都已經融資了近 30 億美元(折算近 200 億人民幣)。所以我說,如果江西把百億資金全部都砸入一家公司,可能還更有機會成功。

我也經常碰到消費者或從業者拿本土 AR/VR 創業公司品牌作對比,數落他們如何如何垃圾,甚至有個別具備極客精神的愛好者豪言要做出吊打這些品牌的產品。但是,當他們嘗試去推出一款合格的商業產品的時候,就會發現他們的能力還遠遠不夠,最終也不得不作出各種取舍平衡,搞出了一款他們曾經眼中的垃圾產品。

事實上,這都是因為中國本土 AR/VR 行業的資本和人才非常有限。對于很多本土品牌,能做到已有的成績已經非常不錯了,很多本土品牌都盡了非常大的能力去研發攻克技術(盡管最后可能源于市場競爭壓力導致被迫失敗),而不像某些公司一心只等拿來主義。在科技巨頭的游戲規則下,中國本土 AR/VR 品牌實在是太難了。

如我上面所說,中國本土 AR/VR 很可能會全面失敗,這將是中國在未來數十年核心計算機技術上有機會實現自主掌控的嚴重損失,也是有意布局未來數十年計算機科技發展的中國科技巨頭們的重大損失。

被放棄的騰訊 PC VR 項目

要向 Facebook 學習什么

騰訊應該向 Facebook 學習什么?

如果騰訊有興趣布局未來十年乃至三十年的發展規劃,有興趣挑戰未來計算機軟硬件產業的全方面主導地位,我想就應該拿出 Facebook 那樣的魄力,專門為 AR/VR 賽道成立一個事業群,不受任何短期 KPI 束縛。拿出 500億 的資金,重金投資中國本土 AR/VR 硬件創企,重金扶持中國本土 AR/VR 軟件開發商,重金培養吸收中國頂尖計算機人才……用當前 5 萬億市值的 1%資金為未來十年乃至三十年的發展保駕護航!更不用說,依據目前的 AR、VR 行業發展進度,這點投資十年內就能輕松從股市收獲回報。

來源: CSDN