2018年底,成立于2016年的創業公司Kura Technologies公布一款FOV高達135°(此處及以下均為對角線視場角),亮度2000nit的AR光波導方案眼鏡原型。當時市面上比較知名的產品HoloLens視場角約34°,Magic Leap One 視場角約50°,而且在戶外強光下的顯示亮度也一直被認為需要加強。

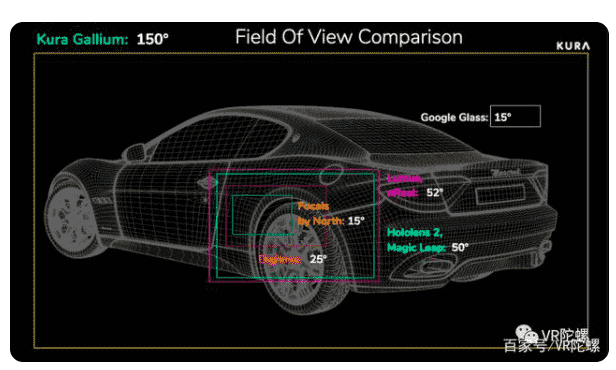

隨后,Kura在2019年正式發布產品:Kura Gallium,視場角提升至150°,透光率達95%,亮度高達4000nit,并且支持雙眼8K分辨率。這相比于2018年的原型機在技術規格上又獲得了極大提升,單視場角方面就是Magic Leap One的3倍。

圖源:Kura官網

看起來很“離譜”的技術規格、產品遲遲未曾面世也讓Kura遭到了許多質疑,但在今2020年8月,Kura仍舊完成了數百萬美元的融資。就在大家都以為Kura會繼續“神隱”時,其創始人兼CEO Kelly Peng在接受外媒skarred ghost采訪時對Kura Gallium的技術規格、光學方案等都做了詳細解釋,也讓我們進一步了解Kura是如何讓Gallium達到高技術規格的。

Kura Gallium是如何實現150°FOV的?

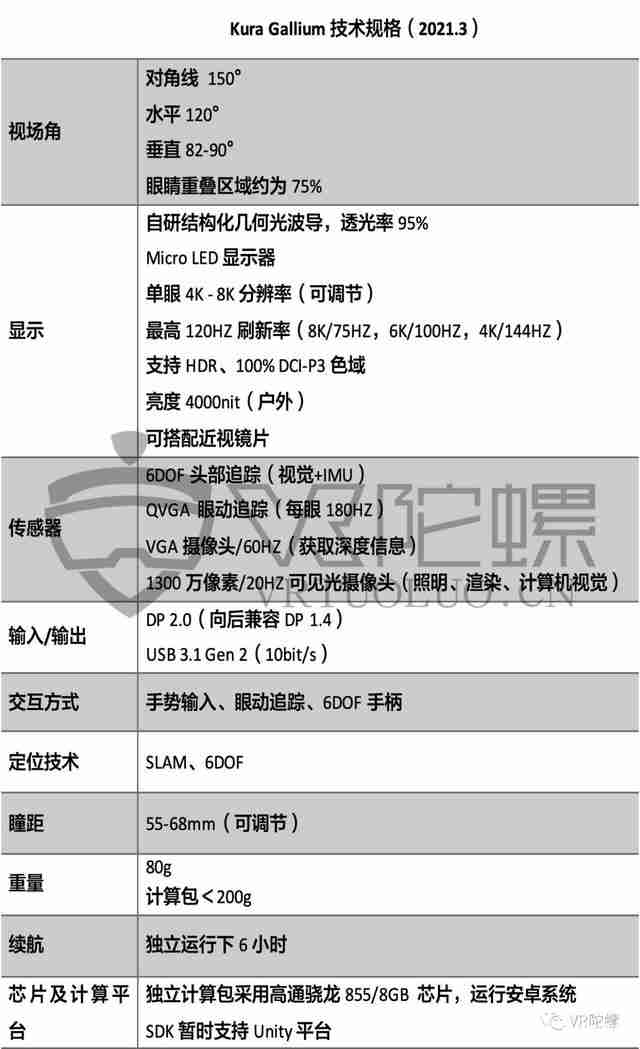

結合此前已經公開的各種信息,和采訪中Kelly Peng透露的信息,整理出Kura Gallium的參數如下:

在某些參數方面,Kelly有進一步的解釋。單眼8K分辨率,同時具有中央凹形渲染和幀預測功能,她說:“預測功能是必要的,因為即使是最新的高通驍龍芯片組也無法處理高幀率的雙8K顯示器。”

在平臺適配支持方面,她提到,SDK目前僅支持Unity平臺,后續將加入對Unreal的支持。使用PC時,目前僅支持Windows,正在全力適配Linux及安卓。同時,所有API均具有純C語言版本。

想要實現上述所有參數,對技術要求較高。比如如何將多個傳感器放置在眼鏡中,同時保證重量低于80g?

Kelly表示上述所有功能都能實現:“這些功能都不會占用太多空間,例如,攝像頭非常小,可以在PCB級別實現,眼動追蹤模塊的支架也可以達到1毫米。去年我們進行了許多人體工程學方面的測試,也會幫助我們調整眼鏡。目前的目標是80-82g。最終,在實現上述所有功能的情況下,無論如何都不會超過100g。”

Gallium如何做到150°的大視場角,也是目前市場最關心的問題之一。

圖源:Kura官網

在光學技術方面,Gallium選用幾何光波導方案,也就是陣列光波導,簡單來說就是通過陣列反射鏡堆疊實現圖像的輸出,這一技術的代表公司是以色列的Lumus,其優勢是技術難度較低,量產可能性比較大,目前國內也有許多光學模組公司采用該方案。

但Gallium比較特別的是在“幾何光波導”前加了“結構化”二字,這涉及到Kura的獨特考量。

市面上的主要方案包括衍射光波導、自由曲面、BB方案等,但都各有優缺點。比如,Kura認為,衍射光波導方案雖然體積小,但色散問題導致的彩虹效應造成技術上的難度;而自由曲面雖然視野寬闊、成本低,但體型大難以長時間佩戴;BB方案則因為兩次反射造成75%光損,導致透光率低也不被考慮。

Kura的做法是優化陣列光波導的各層結構。像在衍射波導中一樣,光通過全內反射耦合到目鏡下,但是目鏡中的結構明顯大于波長,從而防止了環境光中的彩色重影。此外,輸出耦合元件是普通的幾何光學器件,而不是衍射元件,這減輕了衍射過程由于對角度和波長選擇的問題導致的色散、彩虹效應。此外,精心設計的多層設計可使外耦合元件覆蓋目鏡約5%的面積,從而能夠保持很高的透光率。

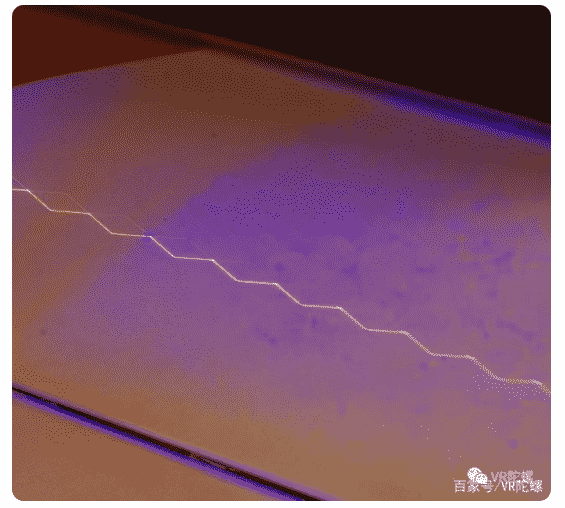

圖源:Kura官網

Kelly表示:“提供大視場角的不是單個組件,而是類似ASIC和定制驅動器、定制光學器件等組件協同工作的結果。所謂‘結構化幾何光波導’實際上是我們創造的名詞,我們對不同層上的光學器件的專利方案進行了優化,以獲得最佳透光率、效率和均勻性,而且沒有重影。”

“使用結構化波導,要求我們同時構建定制光學軟件配合,并且還要在定制芯片和定制顯示器上工作,以達到大FOV。也就是說,因為我們已經在每一個自定義解決方案上做了努力,所以視覺效果才是可能的。”

“比如8K分辨率的Micro LED顯示器和我們的顯示引擎是配合使用的,如果把想這些用在其他的AR眼鏡上,就無法提供與Gallium相同的性能。我們對方方面面都進行了優化,也為此建立了專門的組裝和對準流程。”

根據Kelly的描述,選擇Micro LED是排除了許多其他選項,比如DLP被壟斷,成本較高、LCoS色彩表現較差,而Mrico OLED則是由于距離量產較遠同時沒有Micro LED在降低功耗和提升亮度的表現好。

目前Kura Gallium處在測試階段,大部分組件已經于去年投入生產,而且也在不斷進行生產優化,但仍有一些部件使用3D打印,尚未確定最終形態。但Kelly表示,上下游合作伙伴關系已經確立,生產流程也已經跑通,提供給核心合作伙伴的開發版本(不是開發者版本)會在1-2月內開始發貨,完整版約于今年下半年發貨。

Kelly表示,價格方面暫時定在1500美元,相比于HoloLens等頭顯已經非常親民。目前成本在500美元左右,未來可能會降到200美元,定價方面也有望低至1000美元以下。此外,也面向企業銷售100美元的SDK或定制SDK。

小團隊創新是優勢,預計2025年AR落地消費級

無論是對光學方案的選擇還是對顯示屏幕以及產品技術解決方案的規劃,都能夠看出Kura團隊有一定的技術背景和實力。

Kelly Peng本人是電氣、光學及軟件工程師,也出于各種原因接觸過光學、腦機接口、自然語言處理等各種技術項目,所以她對光學、腦機接口、人機交互等方面有相對深入的了解。

圖源:forbes

Kura在創辦之初是一家腦機接口創業公司,使用EEG(腦電波,Electroencephalogram)、 EMG(肌電圖,Electromyogram)或類似技術進行工作,檢測引擎的準確性一度達到了85%。

在不斷地發展中,Kura團隊很快意識到,如果沒有能夠搭載腦機接口的平臺,那么研究再好的腦機傳感器都是沒有意義的,同時他們認為AR是一個不錯的選擇。

圖源:Kura官網

但Kura發現,當時的AR眼鏡存在很多問題,最大的問題是光學器件無法正常工作,比如FOV小、噪音大、清晰度不夠高等等。當他們向一些專家提出這些問題,也被反問了一個問題:“連微軟都做不到的事情,你們怎么做到?”

這樣的反問也給了Kura前進的動力。隨后的幾年,在技術方面,Kura評估了各種AR需要的技術,比如 OLED,LCOS,DLP等等;人才方面,一些擁有半導體、納米制造等背景的人才加入,讓Kura的團隊加速成長。

“在最初的一年半到兩年時間,它更像是一個研究項目,也就是兩年前,我們結構逐漸清晰,制定了研發路線圖,更加關注企業客戶和開發者。同時開始融資,去年融了種子輪,今年開始跑A輪。”Kelly說。

經過幾年的成長,Kelly對當年的質疑也有了回應,她認為,相較于大的團隊,小團隊在嘗試和研發新事物上有一些優勢。

“在過去10年里,有很多大公司試圖制造AR眼鏡,也有很多相關專利成功申請,但是沒有任何大的進展。在這種情況下,很多初創公司的工作進展反而更好。”

“在AR行業中,很多決策至關重要。不適當的光學器件組合選擇,可能會讓研發團隊浪費數月或數年的時間。在大型公司中,可以兼顧實際技術研發和決策的負責人較少,有時管理決策層直接宣布嘗試新事物,是有一定風險的。大公司有自己已有的產品軌道,他們對于新事物的創新相對較慢。”

“而Kura是一個小型的、動手實踐能力極強并充滿激情的團隊,Kura團隊的責任心、專業技術知識可以支持公司在產品性能驅動下做出較為合理的決策。目前Kura的技術人員來自軟件,光學,機械等專業背景,研發期間團隊緊密合作、親身實踐,在決策時經歷了多場集思廣益的頭腦風暴。大公司通常不是這樣工作的,有一個供應商曾反映,與其他大公司相比,Kura擁有更多有趣的創新點。”

Kura辦公室(圖源:SSVAR)

經歷過2020年的全球疫情,AR行業踏入了新的階段,小型的創業公司也獲得了更多機會,比如遠程協作時的互動交流。Kura AR眼鏡的透光性讓人能更好的目光交流,大FOV和戶外亮度,都讓它為遠程協作所用。除此之外,3D設計也是Kura AR眼鏡的一大應用。目前,娛樂、醫療、汽車、軍事訓練等領域企業也都表示了對Kura的興趣,在天使輪融資時,Kura就已經拿到將近20萬臺的訂單。

對于下一步的計劃,Kelly表示,接下來不僅要完善技術,也會逐步精確目標市場,下一步計劃與大型軟件公司和制造商合作,以更快的速度、更低的成本生產和交付。

此外,她也簡單表達了一下對AR產業未來的預測,一方面她認為,在未來的5年時間,AR軟件生態系統會得到更完善的構建;另一方面,她表示2025年是AR落實到消費者的一年,因為目前趨勢是更多公司參與到半導體、集成光學、開發工具等AR相關技術行業中來。

中國生產效率高,但XR行業“沒有秘密”

根據VR陀螺的了解,Kura與中國淵源頗深。創始人Kelly Peng來自陜西西安,Kura在深圳也設有辦公室,同時也獲得了HTC的投資。

“HTC幫助我們更多地了解了中國市場。”Kelly說。由于跨國辦公和商業往來,Kelly對中美兩國的XR行業發展區別也有自己的看法。

她認為美國公司更在意技術、流程和創新。比如,美國有很多公司從事光學透鏡、Micro LED的相關研究,而且對知識產權也更加在意。

而中國在跟蹤技術、內容開發和生產上有優勢,她說:“如果未來某種產品投入生產,那么在中國可以在幾個月內實現大規模生產。我有一個朋友在北京的一家公司工作,每個人每天需要工作10個小時,中國的公司員工們動作太快了。”

在知識產權方面,她認為中國的XR行業“沒有秘密”。

“中國公司可能不會對知識產權過分強調,有時他們愿意在行業內分享他們的工作。在中國即使擁有知識產權,如果進展慢,其他公司會迅速模仿超越。通常,我們在美國從事UI設計和人體工程學方面的工作,但會在中國制造PCB,中國公司可以很好的快速迭代優化它們。 ”

“另外,我想了解更多中國的情況,我希望能夠在中美這兩個國家和其他地方之間建立更多連接。”

來源:VR陀螺