2016年,當時很多人都說那年是三個高科技的“元年”。

在圍棋上打敗了人類的人工智能,現在各國都在這一領域爭霸,我的大學室友也跳到科大訊飛搞自然語言處理了。

游·臭棋簍子當年看比賽的時候,覺著第四局Alpha Go可能是放水了,后來和柯潔的三番棋倒是壓制得死死的

幣,不說了,姑且拋開D站不表,時至今日還有些幣圈大佬在東南亞放浪形骸之外。

而VR,當下幾乎偃旗息鼓。

如果不是年初Valve的《半條命:艾莉克斯》,可能很多人都想不起來VR這樣一個硬件平臺。

一年后的2017年,那時我還在朋友那里做分析師,對VR領域做過一次企業排查。

那個時候,全球還能活得下去的VR設備開發商、設備生產商和軟件開發商不到200家。

而在“VR元年”,這個數字差不多要乘以10。

不論是HTC還是索尼,再或是Oculus,還有國內的一干電子產品生產商,都撲了進去。

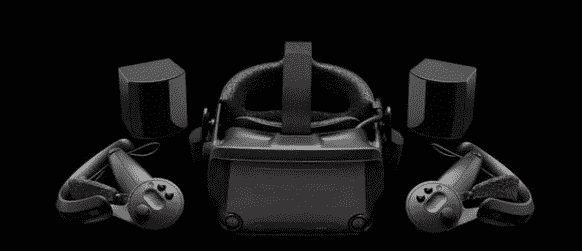

但最后的結果大家也都看到了,Vive獨立出HTC,索尼對PSVR默不作聲,Oculus、聯想、三星不斷掙扎。到了今年的Valve Index,才算是終結了高端市場的軍備競賽。

從2020年的視角來看,VR的爆發是一場不切實際的大躍進。

而這場大躍進的落幕,離不開VR自身的技術局限,以及金融市場的詭譎莫測。

VR是一種以技術為核心的概念性產品。暫且不說那些忽悠人的瓦楞紙板和一體小霸王Oculus Quest之流。

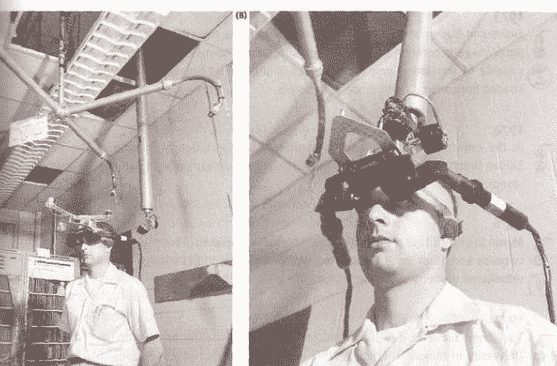

伊萬·愛德華·薩瑟蘭——CS圖形學的祖師爺,在1968年搞出的“達摩克里斯之劍”起,到現在五十多年,VR從研究概念到硬件產品,最大的特點一直沒變:

它往往自帶勸退屬性。

第一臺VR設備,由于頭部顯示由吊臂連接計算機,被形象地稱作“達摩克里斯之劍”

實體層面上,作為用戶來說,要面對的第一個勸退問題,調試和成本。

敢買VR的,價格不是問題。但動輒數千的定價就已經打消了很多潛在用戶的積極性了。

大家也不是都住大house,能騰出足夠寬敞的地方使用。

加上基站定位,還有頭顯的調試,就已經是個非常不方便的問題了。

我頭一次用HTC Vive的時候,調試了差不多一個點。

如果沒有調試好就用,屏幕里面的東西看起來就像是唐馬儒看太陽。

退一步講,就算是開連鎖VR體驗館的,地方夠大,線擺得下。

即便如此,還要調整鏡片(我目前所見到的VR體驗館里,幾乎沒有服務生會為玩家針對性地調,某種意義上這是不負責任的行為)。

這里面,最典型的調試功能,恰恰就是很多廠商沒有默認安裝的屈光調節功能,對近視遠視用戶非常重要的功能。

我不近視,所以對屈光調節這玩意不太關心。

但對于那些有視力問題的用戶,沒有屈光調節,約等于給這些產品判了死刑。

再加上頭顯笨重,而且鏡頭視角度通常在60°到120°之間——多數中高端產品都在90°往上到110°左右。頭顯壓脖子,擠臉上的肌肉,舒適度也就不用想了。

這些毛病揉在一起,玩起來不僅僅是累身體,單說把整套VR設備拿出來用就很糟心,假如真想玩,倒不如去那些街機廳和體驗館。

第二個,性能。

在17年做排查之前我找了一些技術資料,普遍認為VR的頭顯需要120Hz的刷新率,與至少2K最好是4K分辨率的內屏。

實際上的VR產品多數還是90Hz刷新率的2K屏幕,有些產品在運行游戲時甚至只能以900P運行。

這是硬件的鍋。

第三個,NED和相關的疾病問題。

NED,近眼顯示,目前的技術在這塊沒多大問題。問題出在視野如何適應眼球、頭部與肢體的移動。

也就是說,硬件的感應器和軟件上的算法都要跟上。

那么問題就來了。

到現在為止,這兩塊依然跟不上。

如果感應系統和算法跟不上,最直觀的結果就是設備顯示的速度與你身體的移動之間存在明顯延遲,進而造成身體不適應。

這就是我們常說的3D眩暈。眼睛跟上了屏幕的變化,但你的大腦卻沒有,感覺就像是暈車暈船。

不過,這一點在長期使用的過程中可以克服——但用戶暈完八成就退款了。一臺幾千塊錢,不是小數目了。

而且還有一些光癲癇的用戶,一旦不自知地使用VR設備,后果難以想象。

雖說VR在一些方面極具勸退屬性,但它依然是在一些科技咖慕強心態下的熱點產品,借著這些人的話語權,大眾和市場對其認知才被喚醒。

而VR單獨作為一個電子產品,有發展潛力,卻并不具有普遍實用性。

何況它單獨作為產品,作為一篇土壤,如果沒有生態,自然就成了墳頭。

VR剛起來的時候各方都在暢言這玩意能用在什么什么領域。手里有錘子,眼里全是釘子。

暴風、DMM這些做視頻的在搞,各個游戲廠商也在搞,某黑橙色網站在推VR毛片。

現在的年輕人可能都沒多大印象了,十年前的時候,暴風影音和360都是裝機必備軟件,可惜因為各種原因,把自己玩死了

但問題是,這些內容真能撐得起來嗎?

暴風在線上小成本影視和VR影視的投資失敗,直接把自己帶走了。

而對于游戲來說,到現在為止,能夠拿得出手的大體量游戲產品,倆手倆腳也足夠數了。

像什么VR毛片都不在討論范疇之內。

普及度推進資金的流動,上下游的存在不是有一方獨大就能成活,這一點已經有微軟和諾基亞的Numia作為佐證。

VR的 2C長期都很不好搞。單說游戲,因為我們缺乏一個對VR游戲產品的評判標準,所以不管是開發者還是用戶一直都在問,

什么是好的VR游戲?

這個問題長期以來都難以解答,而《半條命:艾莉克斯》其實已經做出了一個表率。

不是直接把3A搬到VR上就必然是好游戲,因為主機/PC的3A的交互邏輯往往與VR背道而馳。

而這也是為什么我個人一直并不推薦貝塞斯達的《上古卷軸V:天際》和《輻射4》VR版。

雖然游玩的視覺體驗非常震撼,然而,對于之前玩過主機版PC版的玩家來說——這些人恰恰不在少數,不得不需要重新培養新的操作習慣。而這部分的學習成本,時間和精力上,都顯得不劃算。

像《節奏光劍》這些為玩家帶來其它平臺所不具有的有趣體驗的產品,或許是一條合理的路線。

任何技術領域的新賽道都具有馬太效應,只有2C業務真正強勢之后,才會滾雪球一般,市場上強者恒強。

VR在16年被炒火,因為它有著獨特的競爭優勢——也就是VR的概念,能夠保證它在一段時間內獲得很高的ROE。

VR倒是有茅臺那種不可復制的資源,但VR再怎么吹,也不會冒出飛天VR、VR王子、VR迎賓,更不可能把VR設備扔到酒窖里越來越貴。

山總有吃完的一天。

在大部分行業,規模變大可以降低成本——不論是硬件制造還是軟件研發,或是后續服務等等,成本降低自然提高回報率。

此時,規模驅動和利潤驅動是一致的。

但如果是一類新產品進入新賽道,則不但沒有馬太效應,反而因為一開始新業務的規模不夠,而拉低了企業整體的投資回報率。VR就是卡在這里了。

再加上VR的使用體驗并不盡如人意,造成用戶間信息傳遞的口碑難以仰頭,這一環節通常會拖累整個利潤率。

最后,16年的VR股結果可想而知。機構在VR輿論炒起來之后先聲奪人,賺得金銀滿缽。

隨后游資借題材入場,恰恰在這個時候,VR和相關產業鏈的弊病暴露,機構出逃,而且是逐步,不打算讓散戶看個干凈。

市場不可能給VR一個傳統電子企業的估值,更不可能給香克斯一個面子。

各個機構將其視為不可多得的收割散戶題材股,以不好看而潛力很大的股價死拖著,拖死一家算一家。

給大家翻譯翻譯,潛力很大的意思就是,價格低。

不光是VR,這類概念性產品所造成的風險不在機構,而是散戶的人性。

機構只是一個個機械,只會在分析師掏出數據之后,迅速出清自己的風險。

在這個過程當中,每家機構都會悄悄地把風險轉嫁給其他機構,每家生產商和軟件開發商都在打算盤,最后,散戶貪婪地妄想,在不知不覺中承擔風險。

散戶只想著躺贏,總不可能用手段給自己沖銷吧。

最讓人頭疼的是,VR的低端產品屬實過于低端,弄個瓦楞紙板,塞進手機就說是VR,這也在透支部分VC對于VR行業的評估和感受

別當我開玩笑,真有我認識的人投資這種玩意,攔都攔不住

而那些實打實做上游技術和硬件研發的廠商,像國內的七鑫易維和傳送科技,并沒有趁著這股風扶搖而上,屬實是行業的悲哀。

別看我罵得這么歡,Vive和PSVR也都賣了,但我對VR的未來一直保有一個樂觀態度。

在特定場合下使用VR,是未來的一個核心發展方向,也和我上面說的不具有普遍適用性相合。既然近期難以突破,不如借力打力。

想象一下,如果未來再度出現新冠疫情之類的意外情況(希望再也不會出現),我們能夠實現通過VR的購物、教學、游覽,在某些場合下,讓自身因為各種因素而受到局限的VR被合理地利用起來。

像南邊的三哥都已經實現了VR拜神了,而且商業化程度非常高。我們是唯物主義者,但也許能夠從中獲取一些靈感。

印度的《賽博宗教2020》

長期來看,軟硬件的技術上必然會有突破,并且軟件開發商也會找到適合VR的路線和行業標準。

而短期內,VR曾一度過于膨脹,被VC和沒體驗過的用戶高估,但用戶依然在還緩速穩定增長。

VR曾經被吹出了一片泡沫,而且錢也沒砸到位,帶來的是虛擬的繁榮,現實的挫折。

直到未來的某個瞬間,一切將會轉變。

而VR也將成為我們眼中的家常便飯,

如昔日的PC與智能手機一般。

作者老游。別被ID誤導了,我不是馬冬梅。

早年在魔都某司做過研發崗,本科期間在海軍服過役。

寫文章的目的是用揉碎的騷話跟大家聊聊游戲業內的瓜怎么吃。

點波關注不迷路,帶你用不一樣的觀點吃瓜。

以游會友,借文助興。

來源:bigfun的小火汁