游戲搖桿 圖馬思特 TCA 領航員組合空客版

蝴蝶結領襯衫 Claudia Li

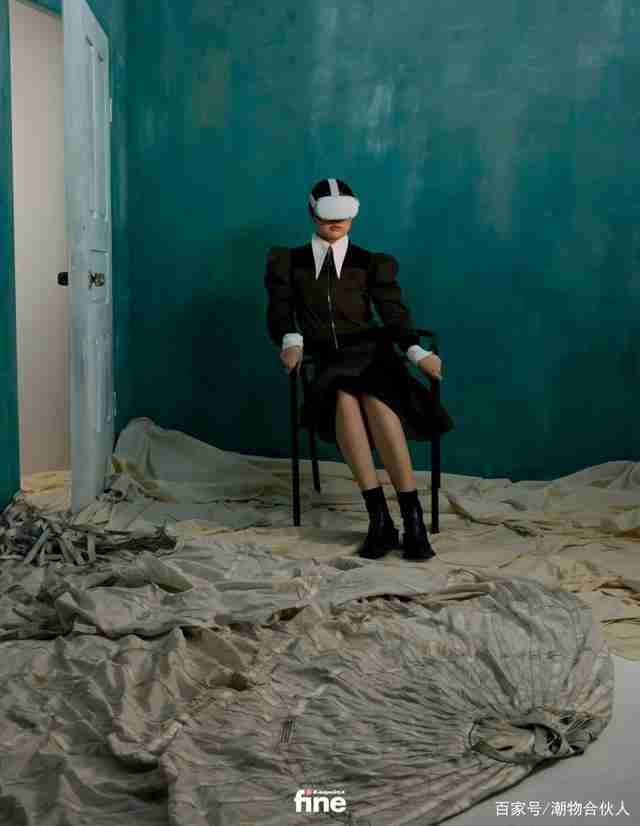

外套、半身裙均為 Undorable

英劇《黑鏡》曾展示一個由離世者的記憶構成的世界,人們在臨終前通過虛擬設備進入名叫 San Junipero 的地方,拋開肉體無憂無慮地生活,一如人類幻想中的永生。

這種腦洞早已不新鮮了,人類對拋棄肉體束縛、追求精神永生和自由的渴望可以追究到宗教誕生,甚至原始圖騰出現的時期。

后來文藝作品中日行千里的奇人、真假難辨的幻境、神妙無雙的讀心術……都是人們對自己力所不及的虛幻世界的原始幻想。

1984 年上映的電影《尖端大風暴》將這幻想搬上了大熒幕,在沒有 IT 人員的參與下,憑腦洞展開了一個通過佩戴造型奇異的大頭盔窺探其他人大腦活動的故事。

在虛擬現實技術已有成效的如今回首這部警示型科幻片,或許比當年更添恐怖色彩。

將虛擬現實(VR)題材推向高潮的集大成者,當屬《黑客帝國》系列。

自從 1999 年第一部上映以來,Matrix 就成為每個抱有虛擬現實夢想的人的目標:

神經系統接入電子虛擬系統,打破現實與虛幻的隔膜,擺脫肉體的束縛,用大腦直接交流,在精神層面實現更廣闊的自由。

然而 20 多年過去了,人類依舊沒有邁出這一步,甚至有一些科學家斷言這無法實現,卻依舊有執著者如埃隆·馬斯克不曾放棄嘗試。

事實上,早在《黑客帝國》之前,整個 90 年代圍繞 VR 展開敘事的電影層出不窮。

由斯蒂芬·金的短篇小說改編的電影《割草者》表達了將 VR 技術運用于現實戰爭的擔憂。

這部影片充斥著科幻、戰爭、跨種族、宗教等元素,在如今看來或許是陳詞濫調,服裝造型也是典型的 90 年代科幻片風格——但《割草者》的上映時間可是 1992 年。

如今人們接觸 VR 的最常規方式,依舊如同影片中的主角一樣戴上形如頭套或護目鏡的 VR 顯示器,與這部 28 年前的影片如出一轍。

意識深陷識海,難分現實與虛幻,肉體只會維持基本呼吸,《盜夢空間》展現出了所有暢想虛擬現實者的噩夢。

暢游虛擬現實會否對人體帶來負擔,始終是個未知數。但無論風險如何,人類始終暢想著突破被身體限制,延伸自己的感官體驗。

在這一方面,VR 無疑是成功的。

但不得不說的是,固然 VR 技術還算年輕,但早早存在的理念似乎已經難以帶給人耳目一新的驚喜——畢竟人類對 VR 的設想幾乎涵蓋了社會的各個方面:

教師不需多費口舌解釋故事背景便可通過 VR 創建學習情境,開展沉浸式教育;

模擬如地震、火災等突發性災難的場景,對人們進行反應和處理方式的培訓,加強對現實危險的應急能力;

受距離限制的醫生們可以通過 VR 技術遠程參與對病人的診斷和手術的指導,讓世界各地醫生及時線上會診成為可能……

在以上這些領域,VR 已經證明過自己的價值。

1983 年 NASA 便采用頭盔狀的虛擬現實設備 VIVED VR,幫助宇航員熟悉太空工作的感知;

2006 年,美國國防部建立了一套虛擬世界培訓計劃,以提高城市對危機的應對能力;

2016 年,美國邁阿密的一位心外科醫生利用谷歌 Cardboard,提前遠程為一位明尼蘇達州嬰兒設計手術方案,將天生只有半顆心和一個肺、令當地醫生束手無策的嬰兒拽出了鬼門關。

醫生使用的 VR 眼鏡由紙盒做成,售價甚至不到 20 美元,看起來相當簡陋,但與手機應用的配對后,便構成了一套 VR 設備,足以讓他從各個角度看清嬰兒胸腔內部結構。

2019 年 7 月,墨西哥研究團隊研發出多款基于虛擬現實技術的游戲,可幫助上肢運動功能障礙患者開展神經康復治療。

當然,由此可見 VR 在除了娛樂之外的技能、技術、培訓等方面的相關運用,往往由相關企業或機構組織負責。

VR眼鏡 Oculus Quest 2

十字異形領襯衫 Unisecon

短靴 untitlab

作為人類個體,在日常生活中最容易接觸到 VR 的地方莫過于游戲和影視這類娛樂項目。

這也是 VR 吸引「散戶」消費的熱點。

真實感和沉浸感始終是電子游戲和電影技術追求的方向,一如斯皮爾伯格在電影《頭號玩家》中展現的游戲世界。

在很長一段時間里,虛擬現實都是科幻影視動漫游戲作品的熱門話題,同時也是業界迫切需要新技術打造更為精良的感官體驗。

《星球大戰外傳》運用虛擬攝像機拍攝太空飛船的數字模型,創造具有真實感的太空戰斗;Oculus 創立的故事工作室拍攝的 Lost、Henry 以引人入勝的的環境、鏡頭視角的強烈真實感與互動感為動畫敲開了 VR 的大門。

只要擁有同步的虛擬現實頭套,觀眾就可以隨時隨地建起一座屬于自己的虛擬影院。

解放自我、享受人生是科技發明的動機之一,電影也僅僅是冰山一角。

VR 自誕生始就開始接觸人類的娛樂領域。從 1962 年 Morton Heilig 制造了大如電話亭的虛擬現實設備,為觀眾打造「體驗劇場」,到 1968 年 Ivan Sutherland 和學生制造出第一臺體積龐大的頭戴式 VR 和 AR 顯示器,宛如 X 教授的腦波強化機,再到 1991 年 SEGA 發行運動模擬街機和頭戴式顯示設備,后至任天堂歷時 4 年開發 Virtual Boy 卻出師不利……

一邊是坎坷難挨的開發之路,一邊是玩家對游戲的沉浸感、交互性、逼真度的要求越發高漲,游戲界成為將 VR 引入日常生活的急先鋒。

從裸眼 3D 到支持體感操作和 VR 的設備,各家游戲公司各顯神通,與此同時影視公司也馬不停蹄地開發電影相關游戲,《火星救援 VR 體驗》讓玩家化身《火星救援》電影男主,體驗太空生活,完成一系列任務;

索尼的 PS 游戲《小小 VR 影院》具備了令玩家沉浸在電影中的能力;逼真效果更進一步的 Oculus Quest 被稱為 VR 的下一個迭代……

近 10 年來 VR 類影片、游戲、應用軟件數量暴漲如井噴,也使電影和游戲之間的界限越發模糊。

不過相較于其他技術的更新換代和電子產品的持有率,VR 技術的發展可謂舉步維艱。

對于醫療所需而言,高昂的成本和臨床所需,注定 VR 技術還需要實踐的檢驗,對病人的經濟能力也作出了要求。

對于 VR 頭顯的使用者而言,視覺感受被延伸放大的同時伴隨著其他感官的缺失甚至不是最主要的——VR 視野范圍、視線角度、畫面渲染速度,VR 和影片本身性質的不同導致對拍攝剪輯等敘事方式的不同要求,是影響沉浸感的重要因素。

唱片機 hymoriginals

藍牙音箱 Gravastar

充電寶 黃油貓

此外,超過半小時的 VR 體驗可能會因偏窄的視野、不夠精準的運動追蹤、虛擬畫面的場景轉換、低幀率、低分辨率,或使用者不熟練的肢體操控等原因引發使用者的動暈癥狀;

對使用 VR 頭顯過后還有其他事務待辦的人而言,顯示器的重量和頭套式佩戴方法不僅對面部壓迫性較大、舒適性缺乏,還會對佩戴者發型與妝容造成一定破壞。

不過值得慶祝的是,Oculus 研發出了基于偏振全息光學技術的概念眼鏡,VR 顯示器和鏡頭的厚度只有 9 毫米,是一款真正的 VR「眼鏡」,而非「頭套」。

雖然 VR 技術發展緩慢,但好在道路不寬,岔路不多,在解決舒適度問題的同時,VR 只用盯緊臨場感、沉浸感,不斷優化已有功能就好,甚至有網友認為主攻游戲的 Oculus Quest 對近視有改善效果。

或許在不久的將來,VR 不僅依靠視覺,更能與視覺共贏。

來源: 潮物合伙人