一代人有一代人的鄉愁,一代人有一代人的春節。

已經成為團隊leader的90后,剛剛步入職場不久的95后,半只腳邁入社會的00后,他們在長輩“有錢沒錢,回家過年”的念叨下長大,同時也因疫情倒逼和科技推動,在主動和被動的雙向作用中,成為年俗“新姿勢”的創造者。

2021年的春節里,數億年輕人基于防疫理性成為“原年人”,也借此讓我們看到了云玩民俗的新潮前衛,網購年貨的多元便捷,以及代際隔閡如何在云端團圓里消解融合……

本文采訪了四位年輕人,以除夕和初一為窗口,來復盤創新技術與千年民俗的碰撞和融合,也記錄年輕人不一樣的春節經歷。

工作團圓不能兩全,我在線給父母發拜年紅包

青青 98年 黑龍江人 北京互聯網公司運營

直到臘月二十八,媽媽還在說服青青回家過年,“你最喜歡吃的酸菜餃子和粘豆包,媽媽都給你備好了,你真不回來了嗎?”

青青再一次狠心拒絕了——這是無奈之舉,尚在試用期的她,想通過主動加班,在公司留下來。

22歲的青青,去年一畢業就撞上了疫情之下的最難就業季,被動“啃老”到9月中旬,終于在一個MCN機構找到了坑位。結果三個月后,公司因持續虧損,黯然關門。

剛就業就失業,青青陷入了人生的最低谷。這一次,她不敢再挑挑揀揀,盡管如此,直到11月底她才重新找到了一份運營工作。

“所謂運營,就是打雜,大學的四年專業學習,啥也用不上。”這個工作并不算理想,試用期工資發到手僅有4000元出頭,公司距離出租房公交通勤起碼倆小時,她卻從來舍不得打車。

盡管生活捉襟見肘,青青卻很珍惜這份工作,“經歷過找不到工作的絕望,能有機會996已經很幸福了。”她迫切地想要順利轉正,穩定下來。

機會出現在臨近春節的前兩周,在部門會議上,主管詢問春節留守加班意向,同事們都低下頭,青青掃視了一圈,主動舉起了手。

“第一春節加班可以拿到三倍工資,第二是我主動加班是希望能夠盡早轉正”,青青告訴《財經故事薈》,對于她來說,“工作機會”遠比“回家過年”要重要的多,父母現在還很年輕,除了春節還有很多團聚的機會,“心在,感情在,哪里都是年。”

最主要的是,青青口袋干癟,一旦回家過年,除了昂貴的機票外,青青還要預留出數千元的壓歲錢預算,這對于于月光族青青來說,是筆不菲的支出。

“按照我家那邊的習俗,工作后便要開始給小輩紅包了,而且壓歲錢太少是拿不出手的,血親起碼500元起,我算了下,表親晚輩加一起得備4000元紅包,近一個月工資了。”

所幸的是,父母理解青青的不易。

除夕晚上,家庭群里“煙花”、“爆竹”刷滿屏幕,視頻拜年后,青青給父母各發了一筆666元的轉賬,媽媽很高興:“老閨女都能孝敬爸媽了!”

只是這筆轉賬,父母最終沒接收,“你剛工作有這個心意就行了”。

暗暗下定決心今年一定要好好工作,五一休假回家陪父母的青青,最后拍攝了一個討喜的拜年小視頻,以及金額分別是6.68元、8.88元的微信隨機拜年紅包給了爸媽,這次,他們很開心地收下了。

“去年還在收爸爸媽媽的壓歲錢,今年第一次用加班費給父母發拜年紅包,雖然金額不多,但重在表達心意吧。”

相比于線下動輒數百元的壓歲錢,在線發紅包,金額就隨意了不少。

初一那天,青青所在的家族微信群,堂弟表妹,以及表侄等晚輩,拜年起哄求紅包,被點名的青青,也連續在群里發了幾個總額88元的紅包。

不是回家才算過年,也沒必要攀比壓歲錢金額,金額隨機的微信在線拜年紅包,消除了壓歲錢的攀比屬性,凸顯了壓歲錢的祝福特性,也讓剛剛步入職場的年輕人,不用承擔不堪重負的過年支出。

云上道萬福,在線逛廟會,我在手機里找回了年味兒

平欣 95年 閩南人 廈門國企員工

初一凌晨三四點,平欣就跟著父母早早起了床。鄉下祖屋的八仙桌上 ,母親擺好貢品,一家人開始敬天公、祭祖公,迎新祈福。

平欣覺得自己不像是典型的95后,在春節等民俗上,她有種近乎固執的“老派”——對那些延續了成百數千年的古老習慣,她倍感親切,也樂意主動遵循。

她從小就喜歡過年。

每到除夕夜,祖父這邊的親戚浩浩蕩蕩二十多口人,一起回到鄉下祖屋里,二三十盤硬菜擺滿了一整張八仙桌,中間是咕嚕咕嚕冒著熱氣的火鍋,這便是閩南人的“圍爐”家宴。

熱鬧會一直持續到元宵節,那是平欣最期待的日子,看著花燈猜著燈謎,等著舞龍舞獅隊的到來。

后來,爺爺奶奶相繼去世,堂姐堂哥離開閩南分散到全國各地求學工作,那份家族圍爐而坐的熱鬧,也漸漸消失了。

疫情讓大家族回祖宅過年的原定計劃再次泡湯。今年的除夕,一起吃年夜飯的只有平欣一家三口,爸爸就做了六盤菜。

“年味兒越來越淡了”,平欣說,煙花鞭炮聲變少,除夕夜變安靜了,舞獅隊最近四五年已經見不到了,和三四歲的侄兒說起小時候過年的熱鬧,他總是一臉懵懂。

好在,線下冷清,線上火熱,互聯網公司開始利用5G、AR、云計算、人工智能等創新技術,把逐漸失落的傳統民俗,復刻到線上。

微信里綻放的煙花表情彌補大城市禁放煙花的遺憾;紅包是各大頭部互聯網公司的標配,雖然金額不多,重在討個吉利,圖個熱鬧;支付寶的集五福也成了了年輕人的過年必選節目……科技既在傳承年俗,也在革新年俗。

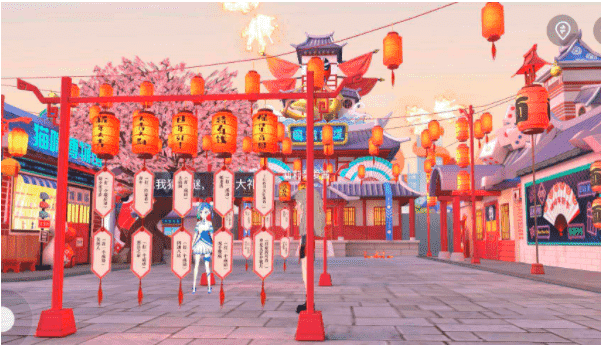

平欣所在的咪咕圈圈,是中國移動咪咕面向Z世代打造的新國潮內容社區。為再現記憶里的傳統年味,平欣和同事們策劃忙碌了兩個多月,基于咪咕圈圈的“啾咪”虛擬形象玩法,用“5G+AR”技術在線復刻丟失已久的年俗文化,把“廟會”搬到了云上。

“云上廟會”以平欣熟悉的廈門潮流文化聚集地沙坡尾為原型,是一個可以沉浸式社交的3D虛擬街區,作為地標建筑的雙子塔、廈門大學頌恩樓、鼓浪嶼遠景等地標建筑赫然在列,整個街區大紅燈籠喜慶高懸、國寶熊貓化身抽簽使者。

初一那天,穿著一身“漢服”的平欣,邀請遠方的幾個堂弟堂妹云端相聚,一起猜燈謎、抽運簽、賞煙花,還雙手合十,互道“萬福禮”等,玩得不亦樂乎。

對于熱愛傳統民俗的平欣來說,這是一場相當新奇的“云端過年體驗”。

她抽簽抽到的那句古詩,“開門復動竹,疑是故人來”,也和其心境頗為匹配,“過年不就是圖個團圓,圖個熱鬧,希望明年疫情消散了,大家族還能團圓,一起過個有年味兒的春節”。

盡管親戚們對云上廟會的一致點贊,讓平欣很是滿足,但她也有點遺憾,“未來,是不是小時候記憶中的年俗文化,只能在虛擬空間里體驗了呢?”

全家一起云聽戲,不回家反而和父親和解了

松柏 91年 山東小鎮青年 北京某公司碼農

這是松柏第一次一個人異鄉過年——疫情只算個借口,原地過年,更多是松柏的主動為之。

父親曾在縣劇團工作,意外丟了那份帶編制的工作后,父親成立了一個小戲班,在婚喪嫁娶、節慶大集上走穴表演為生,但總歸不是很穩定,錢越來越不好賺了。

失意之下,他轉而把夢想寄托在松柏身上。

從小喜歡打游戲的松柏,執意學了計算機專業,但2016年碩士畢業后,在父親的強硬要求下,松柏被迫考取了老家市政府的公務員——在家鄉,公務員算是拿得出手的體面工作。

但是,那種一眼望到頭的沉悶,讓松柏又一次產生了叛逆和逃離的念頭。2018年初,他從單位悄悄辭了職,跑到北京某游戲公司當了一名碼農,這成為父子關系交惡的開始。

每年春節返鄉,其樂融融的兩三天之后,父子之間的矛盾便開始暴露,不止工作,還有持續的催婚催育,松柏對《財經故事薈》訴苦,“每年春節最后都成了家庭大戰”。

松柏理解父親的苦心,但也不想再過被操縱的人生,決定過年不回家后,解脫的快感隨之而來。

但越是臨近春節,松柏卻越發內疚,“本來覺得不回家很自由,但這么對待六七十歲的父母,真的好嗎?!”

除夕那晚,母親打來視頻電話,偷偷告訴松柏,父親私下和她說,“咱兒子不回家,是不是因為我給他的壓力太大了,我以后不逼他了。”

態度強硬的父親絕不會和松柏說軟話,松柏知道,那是父親在借母親之口和他“求和”,那一刻,前所未有的愧疚迎面撲來,松柏也主動給父親打了電話。

父親喜歡聽京劇,所以但凡父親有空,家里唯一一臺電視機里總是在切換播放著經典的京劇唱段,但松柏從沒有陪伴父親聽過戲,那咿咿呀呀的唱腔,讓松柏覺得無聊又沉悶。

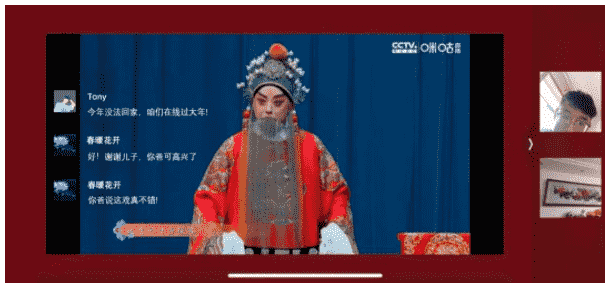

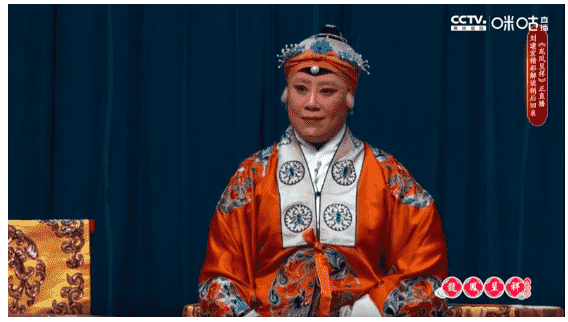

想起父親的愛好,大年初一晚上,松柏購買了一張由國家京劇院聯合中國移動咪咕打造的京劇云大戲《龍鳳呈祥》的電子票,邀請全家來到“云包廂”里,一起看了一場《龍鳳呈祥》,邊看邊聊,很是開心。

這是父親最愛的京劇。在松柏的遠程指揮下,終于學會了云端看戲的父親發現,在咪咕視頻看京劇,一點不比線下差。

一生節儉的父親,在為數不多的劇院看劇時,總是為了省點錢,購買后排或偏僻的便宜位置,這次線上云看戲,不但能遠觀舞臺全景,還能近觀兩位主角于魁智、李勝素的特寫,電影級4K畫面,C位坐席的舞臺視角,當晚的家庭云包廂里都是父親開懷的笑語,“想看誰看誰,想咋看咋看”。

最讓父親驚喜的是,他一直崇拜的中國戲劇家協會主席、著名演員濮存昕還是這部云上大戲的導賞員,并親自寫了導賞手稿。

一直聽不進去京劇的松柏,也通過直播中劉建宏的講解,聽懂了故事梗概,講得是劉備過江迎娶孫權之妹孫尚香的故事。

“劉備不容易啊,也被催婚”,松柏主動開起了輕松的玩笑,這一次,父親會意地笑了。

父親以往的控制,只會激起松柏的反叛,但今年父親的克制,卻讓松柏第一次體察了父親的不易。

聽到“我兒執掌江東地,但求福壽與安康”的那句唱詞,松柏偷偷濕了眼角,“天下父母心,自古都一樣”。

“我已經聽懂了父親最愛的京劇,父親有一天也會理解我對游戲的熱愛吧”,松柏很是憧憬。

在技術的助力下,不回家的原年人,也能在云端和家人團圓,更走心的陪伴,未必需要面對面才能達成,更溫暖的親情,未必需要面對面才能傳遞,更貼心的理解,未必需要面對面才能實現。

一代人有一代人的“年味兒”,一款招財口罩讓父母愛上“國潮”

張峰 92年 湖南人 北京某新媒體創始人

“打工人是996,創業者是007”,張峰告訴《財經故事薈》,“一到放假,我就更忙了”。

追求時效性的新媒體,365天幾乎天天不斷更,張峰也不敢掉以輕心,“隨時準備追熱點。”

但張峰的老家在湖南鄉下,家里沒有安裝寬帶,4G信號不是特別穩定,逢年過節用電緊張,偶爾還有斷電風險。

左思右想之下,提前兩周,他和父母商量好來京過年。第一次在京過年的張峰,早早便趁著天貓年貨節活動,買好了各種湖南家鄉特產以及廚房小白也能輕松上手的快手菜。

看到兒子買的年貨,母親忍不住嗔怪。在父母眼中,傳統的年味兒就是吃喝必須到位:熏臘肉、醬板鴨、白辣椒……即使累到感嘆過年比干農活還累,但逛大集置辦年貨,就是父母的春節儀式感。

不止張峰,疫情之下,網購年貨成為新年俗,阿里等電商平臺,也開辟了年貨網購新主場,商務部的數據顯示,“2021全國網上年貨節”活動開展20多天來,網絡零售額已經超過7000億,在線餐飲銷售額同比增長了近50%。

不僅僅在年貨上,其實在消費觀念上,張峰與父母的差異也一直很大。

比如,90后的張峰喜歡潮玩,愛好收藏各種手辦模型,看著張峰滿屋子的“收藏品”,父母不能理解,“這些東西不能吃不能穿的,還這么貴,買了不是浪費嗎?!”

但今年,張峰購買的“潮玩年貨”,第一次得到了父母的點贊。

考慮到要帶父母在北京四處轉轉,他在咪咕商城買潮服的同時,也沒忘下單金燦燦的“罩財進寶”口罩,口罩正當中是一頭生肖牛,上方寫著“笑口常開,罩財進寶”,原本對于戴口罩有些抵觸的父母,一出門就主動戴上,在故宮門口張峰給他們拍了合影,父母還特意發圖曬了朋友圈。

除夕看春晚,父親指著屏幕對母親說,“看看,咱也享受春晚現場觀眾的待遇,戴得生肖口罩很像,都是牛氣沖天”。

以前從不開口讓張峰給自己購物的父母,主動讓張峰再多買點招財口罩,回老家時要帶一些,送給老家親戚。

一代人有一代人的“年味兒”,父母喜歡親自操辦張羅年貨,年輕人追求方便快捷,父母的年味兒就是吃美食穿新衣,年輕人購買年貨注重精神消費,盡管兩代人消費觀念不同,但這個一邊過節一邊加班的春節,有了父母的陪伴,雖然沒有回老家,張峰卻過得又充實又滿足。

結 語

5G、AR、AI等創新技術與千年傳統民俗的碰撞,在這個春節愈演愈烈。其實,科學技術與傳統文化并非天然對立。

想品嘗一口地道的家鄉味,天貓上老字號的方便菜就能輕松滿足;異鄉未歸想表孝心,發個微信拜年紅包就能傳情達意;在尚未消散的疫情中想討個好彩頭,不妨帶上招財口罩;一個人過年太無聊,可以和父母在咪咕視頻聽一場京劇,拍一張云端全家福;懷念童年記憶里濃郁的年味兒,打開咪咕圈圈,動動手指、刷刷屏幕,就能和五湖四海的同好們,一起上云端,逛逛廟會,看看煙花、測測運程。

互聯網公司正在搭橋鋪路,讓流傳千載的傳統年俗文化在創新中和年輕群體無縫鏈接,愛上云端過年的年輕人,也能“身臨其境”,體驗地道的中國年味兒。

來源: 財經故事薈