扎克伯格曾經是個奇人,大學時期一手創立Facebook一直被人津津樂道甚至拍了電影。Facebook陷隱私門風波后,他的「奇」中又帶了諸多八卦的色彩,比如行為表現像AI、與馬斯克和庫克隔空「陰陽怪氣」、在各大國政治敏感邊界反復橫跳……這一切都讓他從奇人變成了輿論中心的人物。

按普通人的思維想,扎克伯格應該像喬布斯、馬斯克這樣的人物一樣,度過膽大又充滿冒險的一生,但實際上,關注Facebook到Meta的這些年,我們時常在扎克伯格身上看到一種矛盾。

借著扎克伯格展示Meta新XR頭顯Project Cambria細節的機會,我們想聊聊從行業最具影響力的企業Meta身上看到的激進與保守。

這些年,Meta在VR/AR發力頻頻,很多重大的變動都是對VR/AR的布局,CEO馬克·扎克伯格更是把VR/AR業務看做是與Facebook社交網站同樣的、讓他實現夢想的一步。

2014年,成立兩年的Oculus就被Facebook以20億美元收購,前期經歷了Rift連續跳票,Touch控制器也是延期一年才進入市場。時值VR市場風生水起,時局動蕩下Oculus這個新鮮人要與財力、研發能力都更雄厚的Vive系列、三星Gear VR、谷歌DayDream等設備同臺競技,那幾年Facebook和Oculus都不好過。有報道顯示,最早一批進入市場的Oculus產品市場份額僅占11%。

雖然不甚順利,但Facebook也沒有放棄Oculus這條業務。2018年底,Facebook對其VR/AR業務進行重組,隨后不到半年就發布了Rift S。終于,在踏入VR/AR業務五年后,Facebook迎來了春天。

數據顯示,Meta Quest 2是迄今為止最受歡迎的VR產品,以78%的市場份額高居全球VR產品榜首,截止2022年五月,單Steam平臺設備占比將近50%,且在不斷增長中。Oculus創始人Palmer Luckey在接受采訪時表示,很多人擔心Oculus會被逐漸Meta化,但事實上,Meta正在變成Oculus——這也是源于選擇入局VR/AR。

手里捧著所有Meta在VR/AR領域的成就,我們當然可以說出,扎克伯格收購Oculus這步棋走對了、且相當成功。但在當年,外部輿論對如此天價收購一個不成熟且前景未知的創新科技企業表達了許多不看好。

研究機構Canalys于2017年發表的報告顯示,Facebook 2016年僅售出不到40萬臺Oculus Rift設備,表現不及HTC Vive和索尼PSVR。不少商業媒體也指出,從收購的投資回報來看,收購Oculus遠不及收購Instagram和WhatApp,后者被190億收購3年,用戶從4.5億增長至13億,對于依靠廣告收入的Meta來說,Rift 40萬臺銷量的收入的確是九牛一毛。

190億和20億、13億對40萬,任誰看,都認為扎克伯格此舉有些過于激進。但扎克伯格本人則表示:“我們不能去做太瘋狂的事情,但是也不可能預見所有事情的發展。”以暗示對入局VR/AR的決心,也為自己立下了一個不知道結果的Flag。

類似這樣的Flag還有很多,在VR/AR交互方式方面,2017年F8上Meta就暗示過對非侵入式腦機接口,去年又表示放棄腦機接口轉而研究肌電手環作為新型交互方式。

此外,去年扎克伯格頻繁接受采訪時提到過想要(并可能正在研發)Meta自研系統的相關信息。表面上看,這可能是扎克伯格對蘋果、谷歌的嘴炮,實際上則顯示出扎克伯格獨有的做派(包括公司更名),如果我對規則不滿,我就重新創造規則,激進之意盡顯。

不得不說,這種激進的態度對Meta而言也是受益良多。不僅穩穩坐住元宇宙的風口,前幾年飽受詬病的單一收入結構也得到了改善,并且可以預見的是,在未來幾年它將更加風生水起。

要說扎克伯格為何是輿論風暴的中心,Meta在他的領導下走到今天,也絕不僅僅是因為他的激進。

通過對過去的復盤,我們發現,在激進策略下,Meta有著保守的靈魂。

前文提到,2016年(也就是收購Oculus兩年后),Rift銷量表現平平,原因是陷入VR崛起初期的「大亂斗」。隨后的2017年,Meta就推出了Oculus Go。這款產品定價199美元,相比于Rift的599美元,價格大幅縮水。這種降價策略也在Rift身上得到體現,其共經歷兩次降價,從599美元降至399美元。

有商業分析師表示,更低的價格讓消費者更容易接受,這會幫Meta控制更多的VR市場。按照扎克伯格的說法,這是迄今為止最容易接近消費者的頭顯,它填補了Gear VR和Oculus Rift之間的鴻溝,能夠吸引更大規模的消費者。這也充分證實了我們的猜想,扎克伯格并不是只關心他的「詩和遠方」,不會真的讓20億美金打水漂,眼前的利益和消費者他也同樣關心。

這種商業思維在Meta的各條業務線中都可窺一二。

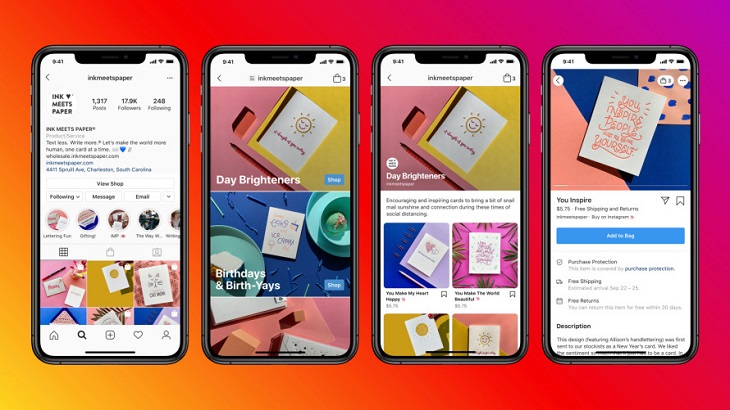

兩年前,Facebook推出「Shops」功能,直指電商領域,對標企業自然是如日中天、排名美國廣告市場第三的亞馬遜。以Facebook的用戶體量和扎克伯格的做派,我們自然會猜想又有什么創新之舉。事實上,其采用的策略非常保守和基礎,與淘寶類似,免費開店、構建AI信息流、商家為信息流廣告付費,也就是我們熟悉的開店-支付-廣告-溝通的電商流程。

就在前幾天,Meta又開了一家線下元宇宙體驗店「Meta Store」。據目前的了解,Meta Store不僅裝修像一個暖調的Apple Store,連模式都非常類似,用戶可以在線下實機體驗(也就是大部分電子產品線下零售店的模式)。雖說Meta官方對其的解釋是再好的廣告都比不過用戶親身體驗「元宇宙」,但作為一家零售店,最終的目的還是那返璞歸真的「創造新的獲客渠道」。

除以上這些之外,在構建生態、維護開發者社區上,Meta用的套路也似曾相識。想想那些贊助選秀節目的酸奶、牛奶,想想某音時不時冒出來的新游戲、新小說軟件,再想想某多多的百億補貼,其中奧秘也是「砸錢」二字。它可以被某些符合條件(指有錢)的企業輕易復刻,足以見得這一套多么好用且不易出錯。

「move fast and break things」這曾是Facebook的信條,有網友十分貼切的翻譯為「橫沖直撞」,表達了扎克伯格在創立Facebook那種意氣風發的心態。看看如今的Meta和扎克伯格,這句話的確是要打上一個問號,它還能是Facebook的信條嗎?

顯然已經不是,在Meta屢次遭受巨大社會問題帶來的困擾時,扎克伯格也意識到,當一個創業公司成長為商業巨鱷后需要肩負的責任,于是他說,公司在VR、加密貨幣等新技術上要三思而后行。從我們文章簡單的梳理來看,扎克伯格也已經從當年打破規則的小瘋子變成了一位對商業運作游刃有余的成熟CEO。

但我們仍然把這句話亮了出來,因為它是我們寫這篇文章的初衷。即便是Meta,即便是征服哈佛的天才少年扎克伯格,創業時依然有數次險些「中道崩殂」的時候,對我們來說還有什么不可嘗試?我們也希望,除了對于套路的模仿之外,能有更多真正屬于我們的東西,真正為之自豪的東西。