歷經十年沉浮的AR/VR行業在元宇宙概念的加持下再度被拱上了風口,僅今年上半年全球AR/VR產業融資并購規模總額就達到312.6億元,同比增長了37%;融資并購事件數量172起,同比增長17%。資本依舊對AR/VR行業充滿高度信心,但對于徐馳這樣的創業者而言,AR/VR才剛剛邁向行業正向發展的拐點。

十五年前,喬布斯發布的iPhone1利用多點觸控技術為當今的世界開啟了移動互聯網生態的大門,至此以后,科技圈的每一個新業態都喜歡致敬過往,新能源汽車如是,增強現實/虛擬現實(AR/VR)亦如是。

2012年,谷歌在市場上推出了一款名叫“Google Project Glass”的AR眼鏡。隨后,無數家公司裹挾著資本一頭扎進了AR/VR的賽道,并在生產概念性產品、參展、講故事、融資、倒塌的鏈條中循環往復,燒掉了數百億美元。

甚至于在十年后的今天,當一家名叫Nreal的中國公司率先在市場上推出易于被消費者接受的AR眼鏡后,其創始人徐馳在接受觀察者網等專訪時仍在謹慎的表示,AR行業才剛剛走到邁向“iPhone1時刻”的轉角。

“取巧”的Nreal

自誕生以來,AR行業的廠商們便面臨著一道選擇題:在光學技術已經很難的大背景下,消費者需要的到底是一款性能強大、算力強勁、渲染出眾、續航持久的一體化設備,還是一款僅僅能夠讓畫面AR化的眼鏡?

這便是Nreal被稱為“取巧”的原因,與那些已經被拍在沙灘上的“前浪們”相比,成立僅五年的“后浪”Nreal選擇了后者,一條只做“AR”的道路。

相關資料顯示,Nreal此次推出的兩款產品Nreal X、Nreal Air拋棄了重負荷的電池和計算功能,這種分體式的設計可以讓眼鏡本體只負責傳感器攝像頭和AR顯示等功能,而傳統的計算、供能則交給每個人出門必備的手機等其他硬件來負責。

Nreal通過專屬APP連接后,手機上的APP以及各種AR應用可以直接投射在眼鏡上,而手機本身則成為了AR界面的操縱工具。換言之,目前的Nreal X與Nreal Air更像是一款帶有AR顯示功能的頭戴式顯示器。

Nreal使用場景展示概念圖

值得一提的是,與傳統的AR頭顯設備相比,Nreal的兩款眼鏡售價更低(Nreal X與Nreal Air的起售價分別為4299元和2299元),質量也更輕便(Nreal X 106g、Nreal Air 79g)。

相比之下,已經倒閉的Daqri最初制造的AR頭顯設備高達15000美元,而京東上在售的Magic Leap開發的AR眼鏡售價近三萬元,微軟的HoloLens2售價也超過了兩萬七千元,且其重量達556克。

價格昂貴、佩戴不適是此前AR設備將大多數消費者擋在門外的主要原因。而Nreal這種顯著降低行業門檻的方式,也的確更能夠讓更多的普通消費者有意愿去進一步接觸、了解AR設備。

因為從過往的經驗來看,AR行業難以跳出“創業——倒塌”循環的一個重要的原因就是,硬件設備與軟件生態的雙重欠缺。

作為AR行業前行必須要具備的“兩條腿”,硬件設備與軟件生態的重要性毋庸置疑。AR硬件需要有很多健全且能夠促進用戶購買的軟件生態,才能在市場上成為一個對消費者有吸引力的產品,而一款硬件產品又需要有足夠多的裝機量,才能吸引到更多的開發者加入到產品的生態構建當中。

但很顯然目前的AR行業在硬件產品和軟件生態方面均還處于起步狀態,二者的雙向奔赴雖然是從業者喜聞樂見的發展方向,但更多的可能是雙方互為掣肘,最終陷入“硬件稀缺——生態稀缺——硬件更稀缺”的死循環當中,然后拖到硬件公司倒閉,軟件生態重頭再來。

也正因此,切入AR賽道的老牌巨頭如谷歌、蘋果、微軟等一直用“鈔能力”在硬件和軟件兩個層面補貼開發者,從而保持住一定的基礎用戶和開發者群體。

Nreal發布會現場

高額的燒錢打法顯然不是Nreal這類初創公司所能夠承受的,因此這種通過吸引更多用戶進入AR嘗鮮的思路對于AR行業后續的發展無疑是有利的。

目前,Nreal也支持與手機、平板、筆記本、掌機、游戲主機等多種設備的連接。

不過觀察者網也通過不同渠道了解到,Nreal Air在手機適配方面仍存在較大改進空間,如iPhone用戶就需要額外付費800元購買指定的適配器來進行連接,而安卓手機中也有相當一部分品牌及產品無法進行正常的配對、激活。

在部分手機廠商已經入局AR的背景下,雙方的跨界博弈走向依舊成迷。

AR十年,硬件依舊是邁不過的“門檻”

每一個新的行業都希望如iPhone般開啟一個時代,而這其中的每一個創業者又都希望自己就是那個“iPhone1”。但十年的探索歷程起起伏伏,現有的AR設備仍然離消費者預期甚遠,期望過高、硬件太難是最為直接的原因。

與一步步試錯的AR行業相比,廣大用戶卻已經通過電影《鋼鐵俠》看到托尼·斯塔克利用AR交互界面完成各項系統操作,也能通過動漫《游戲王》看到決斗卡片的具象化展示。當AR還是一個概念性詞語的時候,影視作品已經為大眾描繪出了一個成熟AR所應該達到的高度,而這恰恰是當前硬件能力難以企及的。

影視作品中展示的AR交互

徐馳坦言,AR硬件設備的開發是一項極為復雜的交叉學科,這其中不僅涉及到光學、3D環境感知、硬件組裝等領域,還需要在一個小小的眼鏡內塞入云端計算、云端渲染、芯片、傳感器、全新的交互范式等各種軟硬件功能;同時對于體積、重量、佩戴舒適度又有著極高的要求,戴在臉上還需要保持美觀。

“AR的硬件環境非常苛刻,一款產品既要功能強大、又要輕巧美觀、還要佩戴舒適,這在當前的供應鏈條件下無法實現快速的模塊化整合;所以行業內有一個梗,AR為什么這么難,因為‘hard’里有‘AR’”,徐馳向觀察者網表示。

以此來看,采用分離設計的AR設備也是整個行業的一個探索方向,這并非Nreal的專屬。比如來自硅谷的AR廠商Magic Leap就曾在2019年的CES電子展上展示過一款名叫Magic Leap One的AR設備,該產品就是由單獨的頭顯、外置處理器以及六向遙控器所組成。

但同樣都是專注于分體式AR設備,與Magic Leap在2020年初一度瀕臨倒閉不同,新興的Nreal卻已經成為了AR消費市場的一匹黑馬。

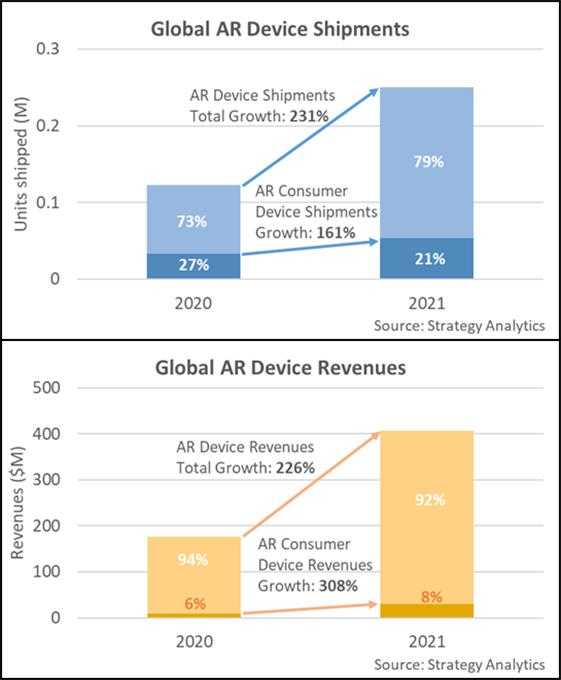

Strategy Analytics發布的消費端AR市場變化圖

研究機構Strategy Analytics發布的報告顯示,自Nreal推出售價599美元的AR眼鏡后,消費級AR終端市場營收規模在2020-2021年間迅速翻番,增長至四億美元,其中Nreal 出貨量在2021年的市場份額達到 75%, 2022年上半年升至81%。

Strategy Analytics預測到2027年,全球專用AR頭顯設備市場出貨量將接近6000萬部。

同樣的線路卻走向了不同的結局。這固然與Nreal另辟蹊徑的產品定義有關,但更重要的是上游供應鏈企業近年來在硬件層面實現了質的突破。

從技術角度分析,Nreal AR眼鏡使用了Birdbath光學方案,這種技術可以使人眼通過AR設備看到經過多次折射處理后的AR投影,同時還不影響人眼對外界環境的觀察,是AR眼鏡中常見的光學方案之一。

AR眼鏡信息展示概念圖

Birdbath技術使AR畫面至少進行了七次折射,根據測量,最終入眼的亮度僅為屏幕光源亮度的15%左右,而Nreal AR眼鏡目前呈現出的畫面亮度最高約為400尼特(高端智能手機所使用的OLED面板日常亮度最高為1000尼特),這就要求AR眼鏡的原始顯示模組亮度需接近3000尼特,這是現有的LCD面板以及OLED面板所無法達到的。

讓Birdbath技術能夠正式商用的關鍵就在于索尼開發的Micro OLED屏幕,該模組也是Birdbath方案中唯一的高成本組件。因為相比于LCD、OLED等面板,Micro OLED屏幕最高亮度超過5000尼特,是AR/VR行業發展過程中繞不開的核心技術。

事實上,顯示大國已經開始圍繞Micro OLED進行布局。韓國方面在今年8月就有消息傳出,三星和LG Display已經針對AR/VR設備的大規模商用開始開發Micro LED和Micro OLED技術;中國廠商京東方也在昆明建設Micro OLED產線,并在8月末對外表示稱Micro OLED的重點將在于AR/VR類產品。

Nreal創始人徐馳 受訪者供圖

大量上游廠商的入局讓徐馳對AR行業的未來充滿了信心。

“手機市場的疲軟讓用戶對科技產品的體驗升維抱有期待,因此大量的上游巨頭愿意在行業早期投入研發力量去打造端到端的AR化體驗,未來一至兩年AR在硬件終端和交互范式層面將趨于穩定,這會為三至五年后內容生態的爆發提供一片沃土”,徐馳向觀察者網表示:“相比全球其他地區,中國在這一次新終端和新內容的爆發上能走得更早,甚至會以一種更強勢的姿態參與到全球AR技術的引領之中。”

AR產業,為何更看好中國?

在AR領域更看好中國的發展,徐馳給出了他自己的理由。

首先便是在供應鏈層面,無論是汽車還是手機乃至于其他的智能硬件,中國有著全球最大、最全的智能制造產業鏈。Nreal在無錫就擁有一個占地兩萬平米的廠區,是全球第一個具備全鏈路的自動化AR設備的光學生產制造產線,實現了在設計、研發、生產、制造工藝的自閉環。

其次便是人才和市場規模,隨著過去十多年互聯網科技企業的發展,中國的人才及市場規模實現了非常快速的增長,一個龐大的后花園足夠為一批批初創企業提供支撐。

這也是徐馳在接受觀察者網采訪時強調的一點:“消費電子市場在經歷過智能手機時代后會更容易接受新型終端的爆發;尤其是在中國這樣更具活力的市場,更容易實現終端和內容生態的雙向爆發,進而向全球輻射”。

蔚來李斌體驗AR眼鏡

此外,徐馳認為中國給創新企業的政策和扶持,能夠讓企業更快的把一些想法落地。這指的是中國《十四五規劃和2035年遠景目標綱要》將“虛擬現實和增強現實(AR/VR)”列入數字經濟重點產業,提出以數字化轉型整體驅動生產方式、生活方式和治理方式的變革。

“放眼望全球,我幾乎找不到另外一個國家,能在這幾個點上都做得非常好,且有非常好的積累”,徐馳表示。

實際上,除了徐馳談到的幾個方面,中國目前在AR/VR領域還有著諸多的優勢,比如大力推進的數字經濟建設為AR/VR產業帶來了亟需的5G高速通訊、大數據中心、算力網絡、云計算、人工智能等數字基礎設施。

在專利技術方面,中國還是全球虛擬現實的第一大技術來源國。前瞻產業研究院發布的報告顯示,截止2021年9月,全球虛擬現實行業專利申請數量為48644項,其中發明專利占比超80%,而中國專利申請量占全球專利總申請量的47.91%,美國位居第二,占比為24.88%。

在較為稀缺的內容領域,過去十多年全球知名的擁有龐大用戶體量的AR應用也只有任天堂開發的《PokémonGo》以及騰訊發布的《一起來捉妖》兩款游戲,但是AR在中國的B端市場卻取得了飛速的發展。

車載AR-HUD顯示效果

比如在目前火熱的新能源汽車領域,帶有AR顯示功能的AR-HUD組件幾乎是所有高端新能源汽車的必備組件;在文旅領域,AR系統的引入成為沉浸式景區觀覽的首要載體,通過將虛擬信息模擬仿真打造深度文旅體驗,以沉浸式的全新觀感替代傳統的講解模式,大大提升游客的體驗感。

在工業制造領域,寶武鋼鐵于2021年打造了“AR智能運維系統”,與中德奧三地專家進行遠程無障礙溝通協作,順利實現跨國遠程裝配。這是我國鋼鐵業首次通過5G+AR進行跨國遠程裝配。隨后“5G+AR遠程裝配”成為5G智慧鋼鐵十大應用場景之一。

寶武工作人員佩戴AR眼鏡進行設備運維工作

IDC中國高級分析師趙思泉向觀察者網表示,由于C端消費者對于價格的敏感度更高,對內容的廣泛度要求又高于專業度,因此2016年AR興起后反而在工廠巡檢等場景下打開了B端市場;目前國內的C端AR產品依舊以投屏等體驗為主,而C端內容開發者數量較少導致對消費者吸引力不足,行業缺乏穩定的盈利模式。

CINNO Research資深分析師劉雨實也向觀察者網表示,盡管目前AR技術已經在國內得到了廣泛的應用,但專有的AR終端一直未能在消費市場找到其核心的應用場景,而較差的便攜性、續航、性能又難以直接應對C端的復雜需求;AR終端要實現突破仍需找準適合消費市場的產品形態,且需要在AR微型顯示器、光波導等關鍵部件上尋求更好的成本優化空間。

徐馳也向觀察者網坦言,目前AR的整體市場依舊是百家爭鳴的“戰國時代”,但Nreal與其他玩家不同的是不再追求為用戶打造一款適合全天候佩戴的眼鏡,反而是用一個不一樣的方式把AR眼鏡的一部分功能先做到極致,以此來對市場進行試探。

目前Nreal海外用戶共有三大使用場景,分別為看YouTube、看電影、瀏覽網頁。徐馳認為這些用戶的場景數據和iPhone早期誕生時沒有豐富內容生態的使用場景呈現出一致性。

“中國已經有大量的企業靠產品和技術贏得了全球化的市場,在硬件確定的背景下我相信內容會在稍晚的時候呈現爆發之勢,我也非常期待我們自己的智能硬件、智能終端能夠邁出具備時代意義的一步,而不再依賴于蘋果或是其他的海外廠商,去定義一款市場認為正確的下一個終端”,徐馳表示。

(觀察者網訊 文/周昊 編輯/張廣凱)