從去年開始,采用短焦光學方案的VR顯示器開始走進大眾視野。

如果將VR頭顯比作一個大胖子,那VR眼鏡則是前者完成了各項健美計劃后的樣子。正如人人都愛帥哥美女一樣,“瘦身”成功的VR眼鏡憑借著一副“苗條身姿”吸引了不少VR愛好者的目光。所謂VR產品的“健美計劃”,其實就是VR頭顯從傳統光學向超短焦光學落地普及的過程。

去年4月,深圳VR設備廠商3Glasses發布首款VR眼鏡產品X1,預示著短焦VR光學正式走向消費級市場;同年9月,Oculus在Connect 6開發者大會上公布了Half Dome 3原型機,其在短焦光學變焦顯示技術上取得的優異成果為日后落地小型VR設備鋪平了道路;華為、Pico緊隨其后,也分別發布了自家的VR眼鏡產品。

不難看出,VR顯示器的“健美計劃”已是初現成效。但這是否就是超短焦光學方案的最終形態了?是否意味著VR眼鏡就一定會成為替代VR頭顯的存在,成為新的主流?讓我們從短焦光學的原理開始,逐一解答上述問題。

超短焦光學方案

VR設備的“瘦身良藥”

國內最早推出超短焦方案VR產品,是在2016年。當時,國內廠商多哚(Dlodlo)推出首款VR眼鏡:其正面酷似一個飛行眼罩,重量則只有78g。對于當時手機盒子橫行的VR市場而言,這款產品著實令人眼前一亮,然而最終也沒能等到它量產上市的一天。

從初次冒頭至今,短焦光學已打磨發展了4年時間。這期間,以FOV從小到大來分有自由曲面和基于反射偏振的折疊光路(Pancake)兩種方案,這在VR產品設計中比較常見。

1、落地:Pancake

若按照可量產程度來分,反射偏振的折疊光路(Pancake)當屬第一。

Pancake可以細分為兩片式和多片式兩種折返方案,目前市面上常見的兩片式居多,由于其對生產工藝的要求簡單,成本可控且成像效果有保障,因此也是目前大多數VR眼鏡所采用的短焦光學方案。

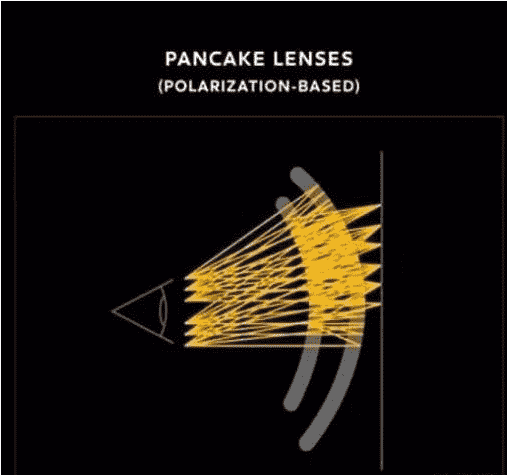

我們知道,VR頭顯通過一組凸透鏡實現成像,通常需要保持屏幕與人眼3cm左右的間隔,從而增加設備厚度。基于Pancake技術方案的VR眼鏡,圖像源進入半反半透功能的鏡片之后,光線在鏡片、相位延遲片以及反射式偏振片之間多次折返,最終從反射式偏振片射出。通過此種光學方案,能極大的縮小了產品體積。

Pancake原理

Pancake方案的核心,是當半反半透功能的鏡片加在其中,折返的過程會造成重影的負面產物并直接影響成像質量,而偏振膜(起偏器)的使用得以消除這些負面的影響。

影創董事長孫立告訴VR陀螺:“LCD屏幕自帶偏振,只需要在鏡片上鍍一層偏振膜,那么在第一次折返的時候就能盡量達到全反,第二次光進入時偏振狀態會變化,因此透射效率會變得很高,反射效率會變得很低,這樣就不會看到明顯的重影。如果是OLED屏幕,那么一開始就會通過偏振膜(起偏器),這一過程會讓其亮度降低一半左右。”

多片式(一般指5到6片)的折返方案,就是利用比常規微顯示屏更小的硅基微顯示屏以及更多的鏡片堆疊來設計光路。由于相比兩片折返方案結構上更加緊湊,因此VR眼鏡的體積會減少更多。但是,多片折返方案中光學鏡片越多,組裝以及鍍膜的難度也就越大。

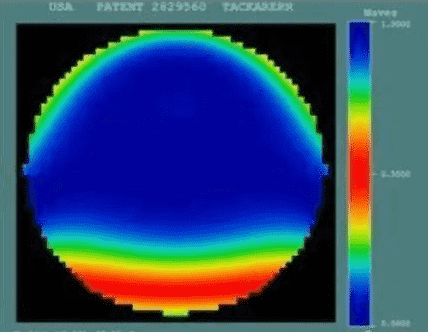

Pico產品負責人稱:“影響Pancake光學質量的,主要在注塑精度、雜散光、光軸對準調焦、臟污等問題上。所以相較而言,共軸自由曲面是更加有效的改善方案,由于是反射式系統,畸變和色差的影響不是很大,所以在設計時,在考慮的權重上不大。”

2、探索:自由曲面

顧名思義,這類透鏡是為特定光路模組設計的,非常規鏡片形狀的透鏡。理論上講,自由曲面的鏡片可以消除各種各樣的色散、畸變,但實際上加工這類鏡片的過程十分困難,所以真正使用在VR眼鏡中的成本更高且條件也更苛刻。

由于鏡片形狀隨機,加工過程中會遇到更加詭異的畸變和不可測量的因素。通常情況下,共軸自由曲面光學通過五軸或者十軸擬合出一個普通的面型,所以實際上加工出來的結果也只能是擬合面型,不能100%還原。

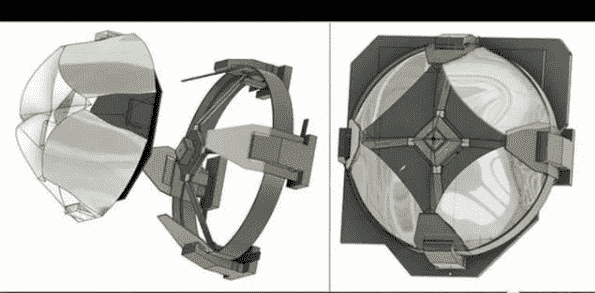

MR一體機R-1的四疊反射折射自由曲面棱鏡

孫立表示:“將自由曲面技術用到VR設備中難度過高,這會在加工時引入不可控畸變。如果你設置的畸變值只有2%,實際上最后呈現下來是4%,是不規則的。和規則鏡片的筒狀畸變不同,后者可以用標準算法來校準,自由曲面畸變就只能單臺校準。”

當然,離軸自由曲面的方案在像質(VR眼鏡一個很重要的參數,下面會談到)的表現上不亞于堆疊方案,甚至有更多的調教手段。Quest對于畸變的調教做的非常極致,只有把所有畸變都降低到1%以下,才會有身臨其境的感覺,這種細微的差別在雙6DOF體驗中會很容易被察覺。

目前,離軸自由曲面被更多用在MR頭顯的設計方案之中。

一方面,MR頭顯大多主打高端路線,其價格能夠支撐光學方案的落地;另外,離軸自由曲面方案受到工藝難度影響,通常FOV較小。盡管已經有公司設計出基于該方案的VR眼鏡,但并不具備落地的條件。

3、未來:復眼光學(統稱)

除了上述兩種常見的短焦光學方案之外,還有兩種光學方案目前被更多的適用于AR/MR眼鏡的開發——衍射光波導、幾何光學微透鏡陣列,它們都使用了復眼成像的原理。

目前兩種方案在工藝和量產問題上都尚待解決,但是孫立認為,盡管復眼原理的兩種光學技術現階段無法滿足VR眼鏡的全部需求,但卻是未來VR/AR光學的總體發展方向,因為上述技術可實現擴瞳。

簡單解釋,非擴瞳的情況就是當你在佩戴VR頭顯時,清晰的圖像往往只是集中在最中心位置視點,如果眼睛位置改變了,畫面就會變得十分模糊。可以想象,未來我們所佩戴的VR眼鏡如果是基于衍射光波導或者幾何光學微透鏡陣列,那么我們的眼睛在任何位置注視畫面都是相同畸變清晰的圖像。

微型顯示屏帶來的挑戰

VR眼鏡之所以能變“小”,其本質原因還是使用了微型顯示屏。包括上面為大家介紹的三種主流的超短焦顯示方案,它們無一例外都是基于微型顯示屏成像的。

無論是哪種方案,超短焦光學所使用的屏幕與傳統的顯示屏都是不同的。一般方案中使用到的顯示屏大點的也就1.8寸,更小的Micro OLED屏幕不到1寸。

也就是說,短焦光學方案一方面要實現體積縮減,還有一個更主要的任務——將這塊不到1寸的顯示屏變成清晰度極高的超大屏,這時候,就不得不提“像質”了。

孫立稱:“短焦光學設計的主要一個要求就是像質(MTF)優先。在MTF參數曲線中,包含了非常多的比如對于圖像本身極限分辨率的設定,有的光學系統的極限分辨率可能只能做到幾百PPI。由于微顯示器像素密度很高,如果MTF做的很低,雖然能顯示一個120或90度FOV的圖像,但是沒有辦法把清晰度做的和屏幕一樣,這就會造成分辨率的浪費。”

單就Pancake方案來說,更多鏡片折返的目的是為了使用更小的硅基OLED的屏幕,1寸以內的屏幕是無法使用兩個鏡片的光學模組來顯示的,原理上需要通過光學系統先把一寸屏本身的口徑放大,再通過折返的光路傳遞到眼鏡里面。

由于采用多鏡片的Pancake方案可以將其結構做的更加緊湊,所以整體的VR眼鏡的體積會更小,但是光路的復雜程度直接導致了光學模組的加工工藝難度的攀升,所以目前市面還沒有看到有量產的產品。

孫立表示:“現在量產VR眼鏡的PPI水平,就是類似華為VR Glass這樣1600X1600的微型LCD的屏幕。但之前視涯推出了Micro OLED的方案,其PPI可以做到2000到3000左右,分辨率做到單眼2560X2560,比前者都要更清晰。但是目前成本和組裝難度都相對較大,所以暫時還沒有看到這類方案的眼鏡量產。”

如果只討論Micro OLED的方案,目前屏幕本身可以將PPI做到3000甚至4000以上,所以畫面呈現上可以做到更加細膩,沒有紗窗效應的畫質效果。Pico產品負責人表示:“體積小重量輕,是VR設備永恒的主題。目前產業鏈還在逐漸成熟的階段,特別是成本較高,影響到價格。FOV再往上增加到100度以上會越來越困難。”

VR眼鏡普及尚需等待

從VR眼鏡的供應鏈生態角度來看,整體的供應量還處在低迷的狀態。目前,除了京東方的常規微顯示屏整體成本可以略微拉下來,Micro OLED屏幕都還處在較高的量產成本階段。

孫立認為,現階段VR眼鏡的發展尚處早期,從技術方面看,目前提供短焦相關解決方案的歌爾、舜宇等OEM廠商均具備生產Pancake光學方案的能力。然而,大廠的推動對于新興科技的普及尤為重要,我們已經看到華為在布局超短焦VR眼鏡的道路上邁出第一步。

(蘋果VR眼鏡網絡概念圖)

另一方面,除了VR眼鏡的光學模組部分,孫立認為雙6DOF體驗將成為VR眼鏡的標配。他稱:“將雙6DOF做進小體積的VR眼鏡并非難事,無論是外置(類似華為VR Glass)還是內置(類似目前常見的AR眼鏡)都可以實現。但是,截至目前,國內還沒有一款6DOF技術真正媲美Quest的產品,加上內容生態方面的缺失,成為了VR眼鏡普及的最大攔路虎。”

孫立表示:“未來3年到5年,我們有望看到真正意義上超短焦VR眼鏡的落地。和2016年類似,在這之前以體型小巧為賣點的VR眼鏡噱頭有可能不請自來。但是一款產品是否受歡迎,其中一個重要指標就是活躍度,如果消費者買了產品之后只是放家里積灰,那其對于一款產品的普及又會有多大幫助呢?”

來源: VR陀螺