沉寂已久的VR,似乎正在悄悄復蘇,疫情的沖擊,讓VR產品成為了極少數收益者之一,特別是一直堅持VR不放棄的Facebook,憑借一款Oculus Quest2,在全球大獲成功。

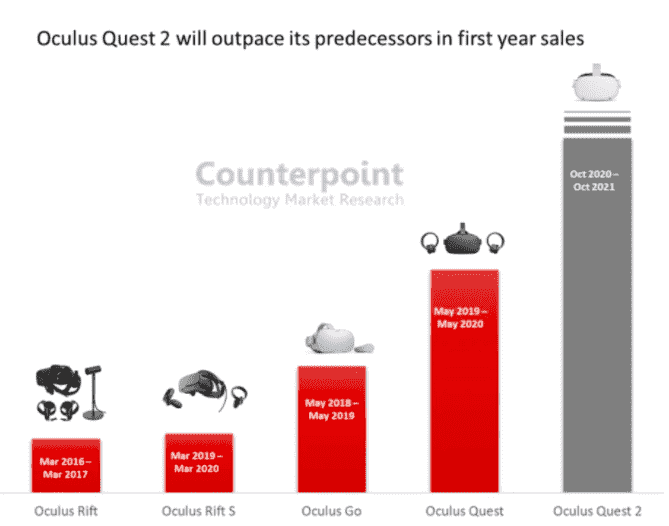

Quest2在2020年10月發布,正好趕上歐美疫情爆發居家隔離的端口,在銷售2個月后,這款產品的銷量就達到了110萬臺,要知道它的前代產品,在2019年全年的銷量不過70萬臺。

在首年銷量中,Quest2的預估表現

從2014年20億美元收購Oculus開始,Facebook已經在VR這件事上繼續投入了近50億美元,扎克伯格豪賭VR迎來轉機,國外很多媒體已將這款產品視為VR真正普及的敲門磚,其299美元(人民幣約2000)的價格帶來出眾的表現,那么它的火爆是曇花一現,還是可以點燃整個VR產業的第二波浪潮?

尸骨未寒的兩次VR浪潮

VR技術可以追溯到1984年,杰倫·拉尼爾創辦了VPL公司,這是全球第一家VR創業公司。VPL做出了一個試驗性質的VR頭顯,哪怕今天的產品也沒有超脫出這種形態。

此后的 90 年代,虛擬現實技術開始進入消費級產品中,落地于游戲領域。

先是日本游戲公司世嘉做出了第一個VR游戲頭顯,隨后,家喻戶曉的任天堂入局,于 1995 年推出Virtua Boy,這是一臺用來打游戲的頭盔,利用類似3D電影的技術實現“沉浸式體驗”。

這款產品研發匆忙,整個產品有諸多不完善的地方,但它第一次把虛擬現實技術推上風口浪尖,甚至吸引到了喬布斯的注意。

于是在90年代,喬布斯帶領一小波人研發出了類似Google Glass的智能眼鏡,但終究因為技術限制而不了了之,喬布斯回到電腦領域,而VR產品的限制開始在市場上表現出來,用戶復購意愿低,紛雜的VR產品最終被拋棄,乃至此后10年,消費級虛擬現實產品銷聲匿跡。誰知道VR的第二波浪潮,依然可以追溯到喬布斯的共享。

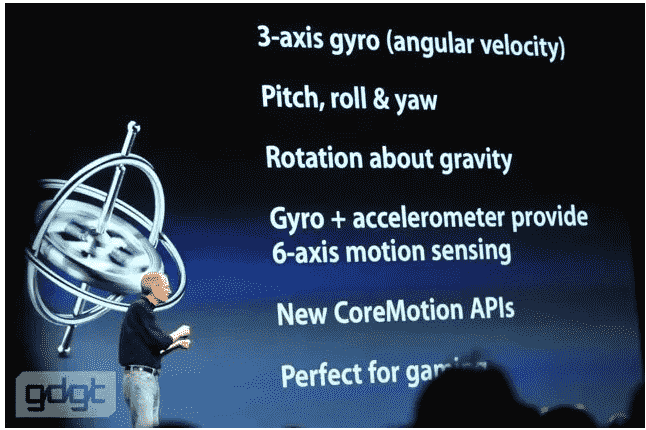

2007年,初代iPhone發布,它搭載了當時最大的屏幕、最高的分辨率,還內置了可以感知方向變化的陀螺儀。

iPhone的發布奠定了智能手機的基本形態,此后手機算力不斷增加、屏幕分辨率越來越大,并能感知高度變化,這催生了一個全新的產品:VR盒子。

它利用最簡單的凹凸鏡來增大視野,通過陀螺儀等傳感器,讓人在盒子里扭頭時,手機可以相應地呈現畫面變化,從而帶來一些真實感。

2016年,以VR盒子為代表的產品徹底爆發,上半年,從深圳工廠出發VR盒子出貨量達到1500萬臺,幾個月之后,又翻倍到3000萬。那年僅僅是國內,就有超過3000家創業團隊入局。

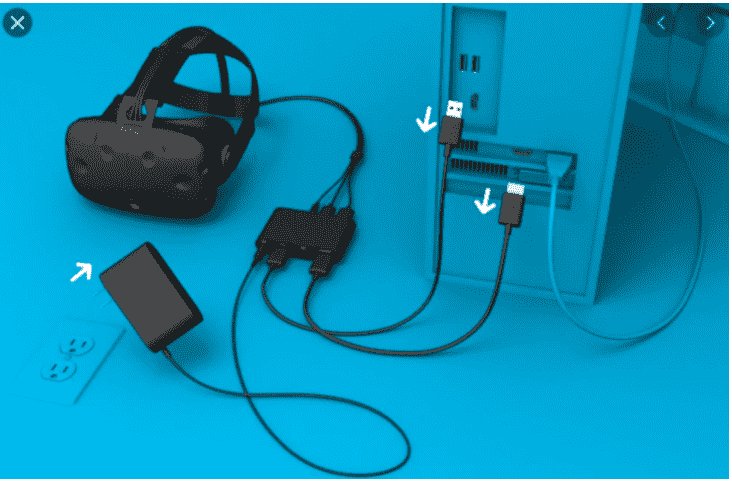

VR盒子之外,也誕生了更先進的VR產品,一類是盒子內置屏幕,通過一根線連接電腦,借助電腦的強大算力來實現更逼真的效果。該品類的典型代表是HTC,2015年,HTC推出產品Vive,集齊當時最頂尖的硬件,雙眼分辨率達到2k,配備了激光與光敏傳感器,延遲低至22ms…可高達799美元的發售價和幾倍于此的主機購置成本無疑把普通消費者阻擋在了門外。

另外一種產品介于VR盒子和主機VR之間,就是以Facebook為代表的一體式VR,把主機集成在頭顯內,來獲得還說的過去的效果。

但從2017年開始,VR的熱度就不斷下滑,消費者不買賬的關鍵原因有兩個。一個是技術,比如暈動癥問題,很多人玩了VR產品后會惡心甚至嘔吐,這便是當時屏幕和數據傳輸延遲帶給人視覺和動作不協調的結果。又比如頭顯分辨率低,發熱量大,導致很多人出現嚴重視覺疲勞,體驗后根本不想玩第二次。

第二個問題在于價格,比如HTC Vive,在技術上解決了很多VR盒子的問題,但受制于高昂成本(當時并不普及的OLED屏幕和頂級外接游戲電腦),注定了在消費者市場曲高和寡。

產品體驗的巨大缺陷使得大眾的熱情快速降溫,17年開始,大批VR公司倒閉或轉型,潮水褪去,只有少數大公司苦苦支撐。

接近中的第三波浪潮

第二波VR浪潮的5年后,整個科技技術有了顛覆式的提高。

比如高刷新率和分辨率的OLED屏幕,已經成了旗艦手機的標配,芯片納米制程的提高,讓高性能低發熱的算力平臺成為可能,同時AI技術的爆發也幫助系統在處理圖像數據時獲得了前所未有的效率。5G高帶寬和低延時,也為VR端內容傳輸鋪平了道路,配合云計算,更可以將本地的運算過程轉移至云端,從而大幅降低耗電,讓頭顯變得更加輕便。

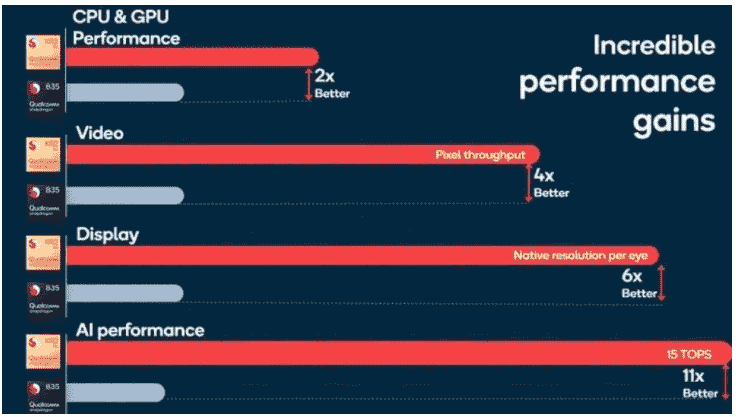

圍繞手機的技術進步的確給一體式VR提供了新的開發基礎,很多在2016年不敢想象的事情,在2020年成為了可能。比如Oculus Quest2上的高通驍龍XR2處理器,在同樣的能耗條件下,綜合性能是2016年驍龍820的4.5倍!

其次成本下降。一體式VR和智能手機共用著絕大部分的供應鏈,這讓現在的VR設備可以用到手機元器件的邊際效應,在核心的芯片和顯示屏上壓縮成本。實際上,VR的顯示模塊BOM成本占比目前已經下降至20%,而在5年前,一塊好的屏幕可以占到總VR硬件產品的50%。

從產品類別上看,一體式VR或許是最大的贏家,盒子VR缺乏專門調教,體驗感最差,而主機VR拖著一根線,扼殺了VR產品在移動時代的想象力。

一體機VR有盒子VR的便攜,在性能上也在向主機VR靠齊,特別是在蘋果宣布放棄Intel而轉向M1后,讓基于ARM的移動計算平臺的性能可以跟桌面計算平臺抗衡。我們可以判斷,一體式將成為VR產業爆發的關鍵。

產品爆發還缺乏什么?

VR的第三波浪潮已經接近,但技術依然有目前無法解決的問題。

Quest2重達503g,相比之下,手機通常在200g左右,自行車頭盔也就300g上下,這影響了用戶長時間佩戴的舒適度。如何在VR中移動,也是一個還不能解決的問題,這也是側面顯示了VR交互的不成熟。

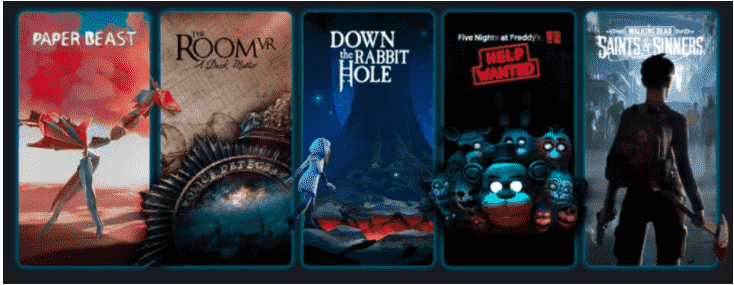

另外一個大問題是軟件,即便發展到今天,除了Facebook外,其他平臺的生態內容發展很被動,專門為VR打造的3A大作屈指可數。

在等待技術完全成熟之前,谷歌、蘋果、索尼、微軟、HTC等巨頭都在積極投身VR內容創造,畢竟,用戶購買VR設備是沖著游戲去的,好的硬件僅是玩家們玩完游戲后續復購的基礎,但不是他們購買設備的理由。

在第三波浪潮中,我們也會看到除了游戲之外更多的可能,比如創造、社交、甚至工作效率。Facebook就在嘗試VR線上社交空間,為每一個用戶在虛擬世界創造個性化的虛擬化身,可以在VR里看電影、開會、約會、參加演唱會。

智能手機在年銷量達到一億臺后爆發,上下游蜂擁而入,促成了目前年銷量13億的市場。2020年VR的全球出貨量達到600萬臺,2021年便有望達到1000萬臺,按照這個增長,會有更多產商被吸引,更多的技術投入,更多的內容開發,促成更多用戶加入,形成一個正向循環。總體來看,VR第三波浪潮已經近在咫尺,而且這次波浪可能會持續很長時間。

來源:創造一下